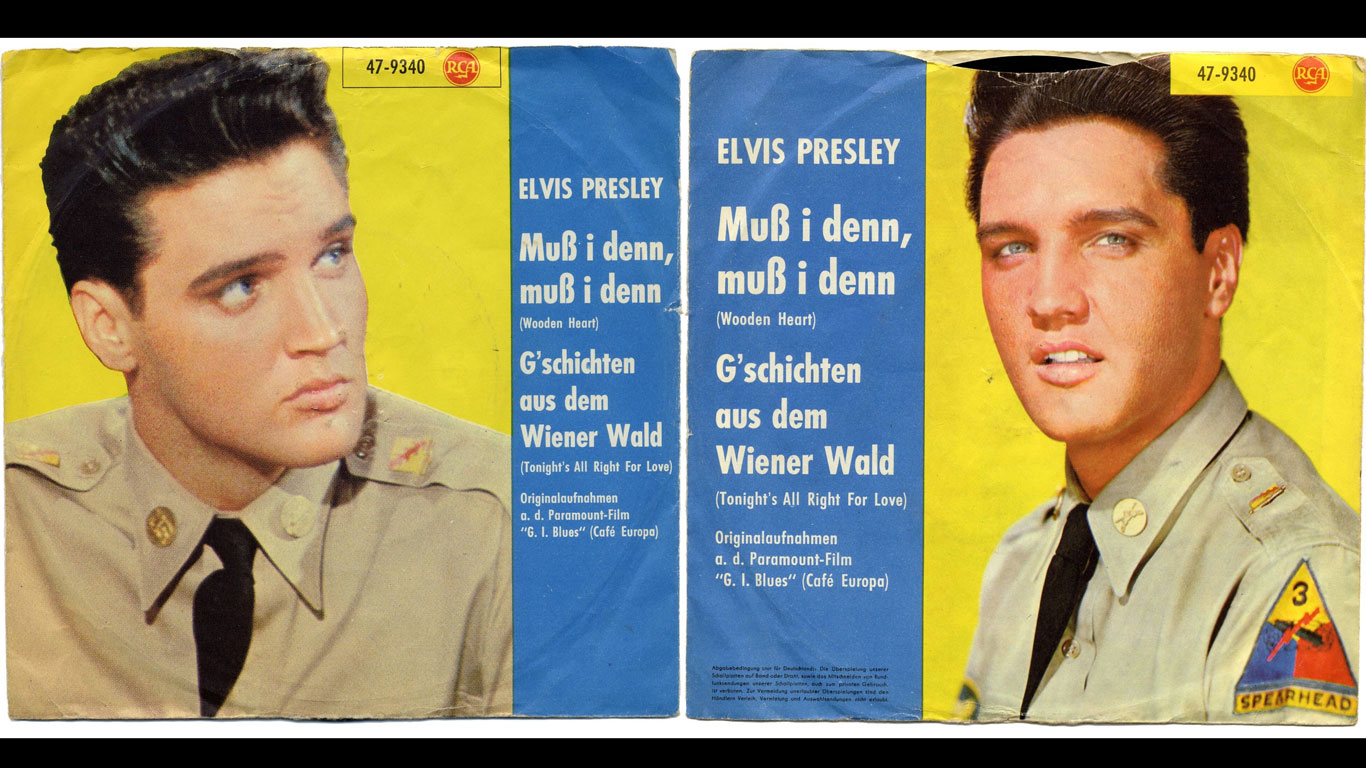

Soldat ohne Marschmusik

Elvis Presley, unter seinen Fans bis heute bekannt als „The King“, war in den späten 50er -Jahren als US-Soldat in Deutschland stationiert. Diese Erfahrung ging nicht spurlos an Presley vorbei, sondern führte zur Aufnahme des deutschsprachigen Stückes „Muß i denn, muß i denn“. Vor allem seine deutschen Fans schmachteten den gut aussehenden Soldaten auf der Hülle an.

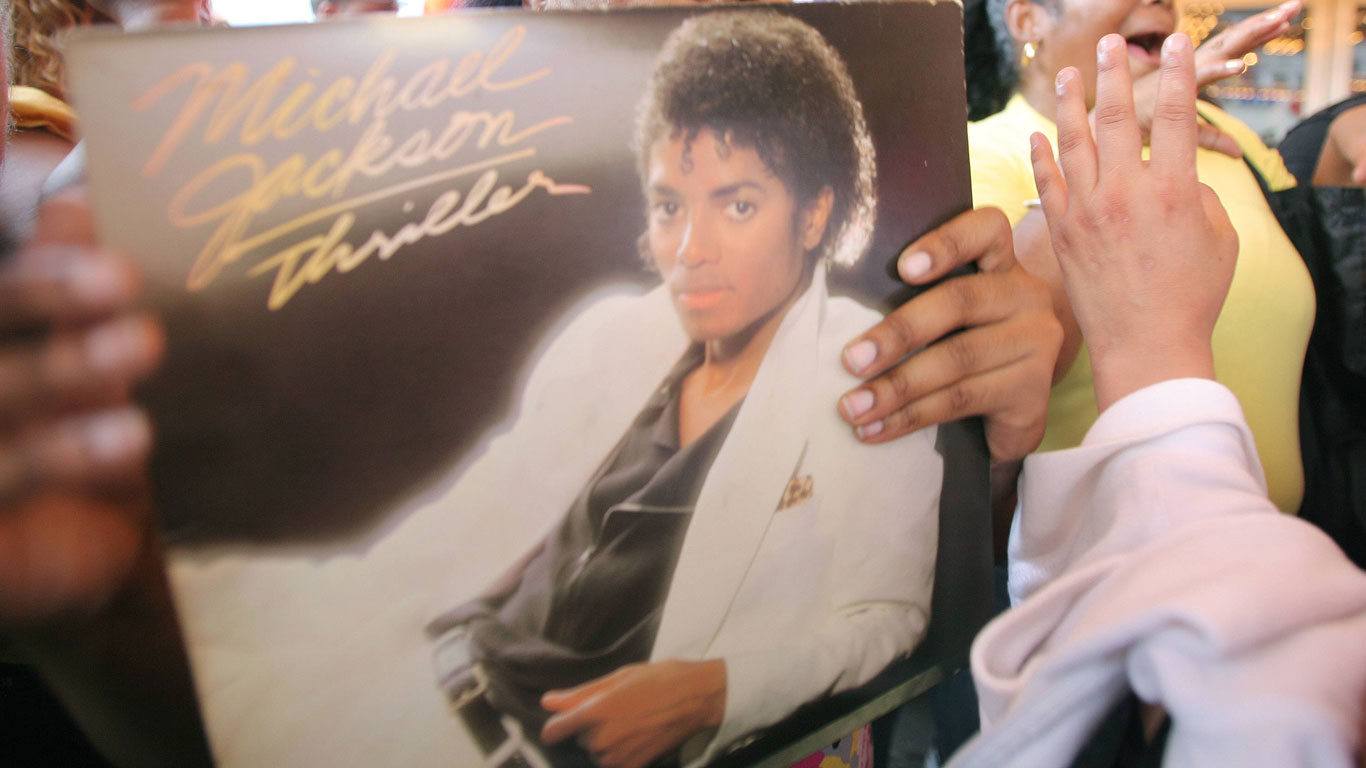

Insignien des King of Pop

Michael Jackson galt als King Of Pop und brach sämtliche Verkaufsrekorde. Zum Weltstar wurde er 1982 mit dem Album „Thriller“, welches sich monatelang in den Charts halten konnte. Mit über 110 Millionen Tonträgern gilt es bis heute als das meistverkaufte Album aller Zeiten. Ebenso legendär wie die Musik wurde das Porträtfoto auf dem Cover, welches den frisch gekrönten König in edlem Zwirn und lässiger Pose zeigt. Der 30.11.2022 markiert den 40. Geburtstag des bahnbrechenden Albums.

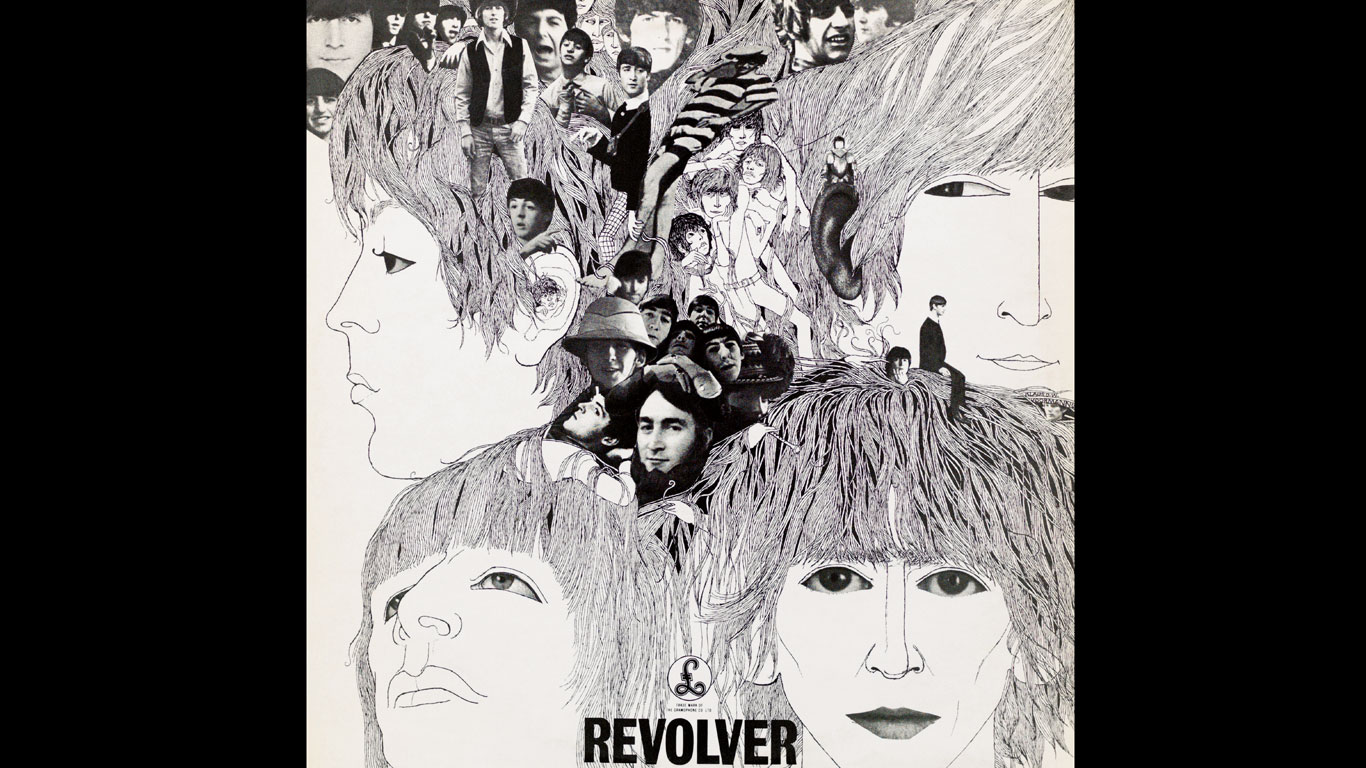

Kreative Köpfe

Der Designer und Illustrator Klaus Voorman lernte die Beatles 1960 im Hamburger Musikclub Kaiserkeller kennen. Daraus entstand nicht nur eine Freundschaft, sondern auch eines der bekanntesten Plattencover aller Zeiten. Die schlichte Schwarzweiß-Gestaltung und die Collage-Optik des Beatles-Albums „Revolver“ aus dem Jahr 1966 erhielt einen Grammy für das beste Schallplattencover. Nicht nur die Bandmitglieder sind darauf zu sehen, sondern auch der Künstler selbst. Dieser hat sich am äußersten rechten Bildrand versteckt - auf den Haaren von George Harrison.

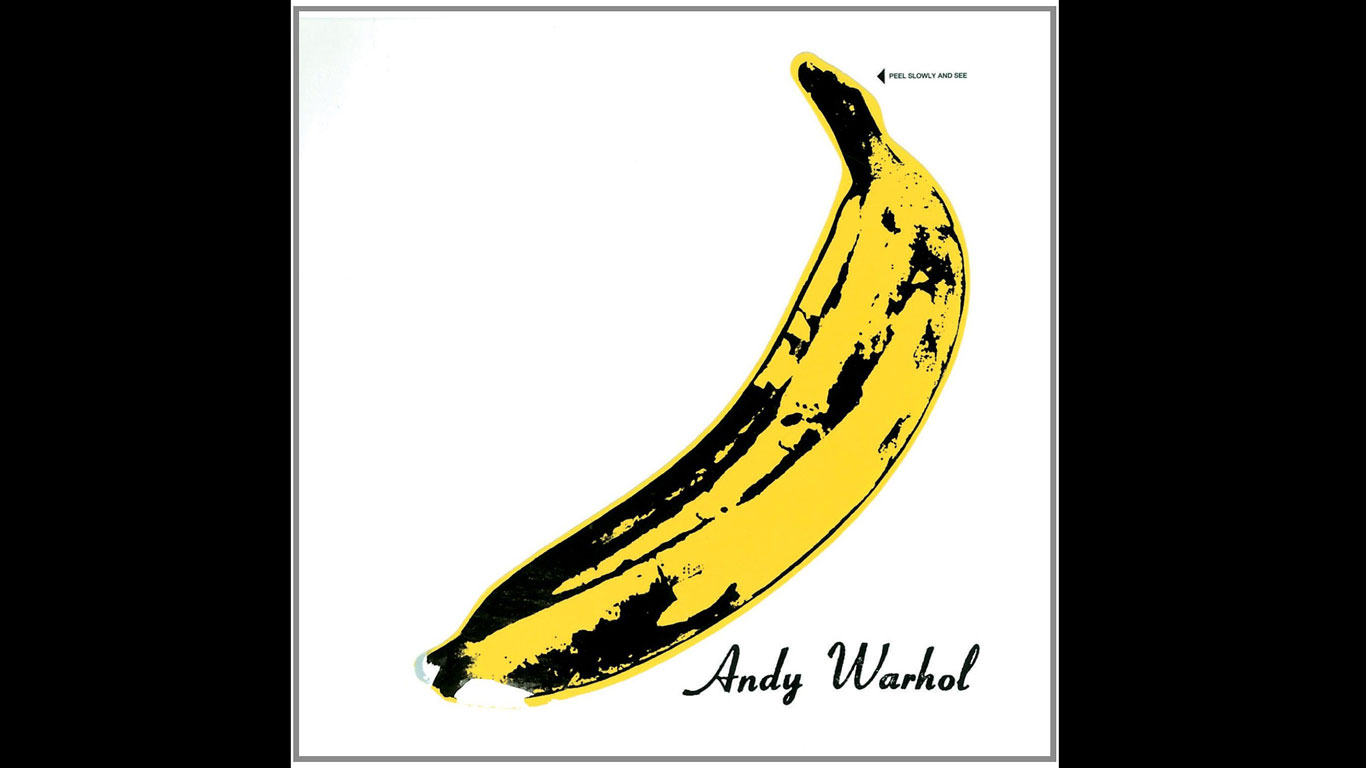

Gelbphase statt blaue Periode

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts!

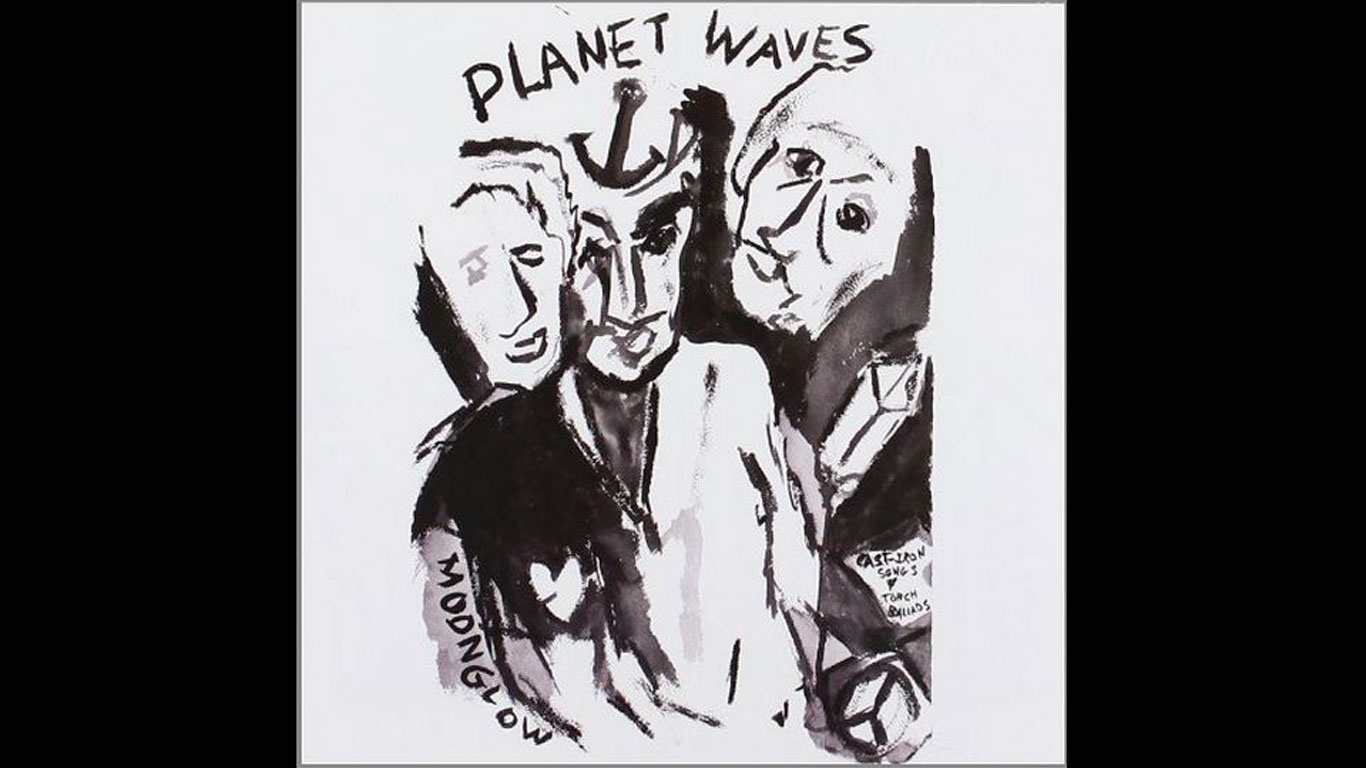

Ist das Kunst oder kann das weg?

Ob der Maler mit obiger Zeichnung Chancen an einer Kunstakademie hätte, bleibt fraglich. Dennoch ist das Kunstwerk auf dem Album „Planet Waves“ aus dem Jahr 1974 etwas ganz Besonderes. Gezeichnet hat das Motiv nämlich kein geringerer als der Sänger Bob Dylan selbst. Kein Einzelfall: Auch Musiker wie Joni Mitchell und Cat Stevens haben ihre Malereien auf einem Plattencover verewigt.

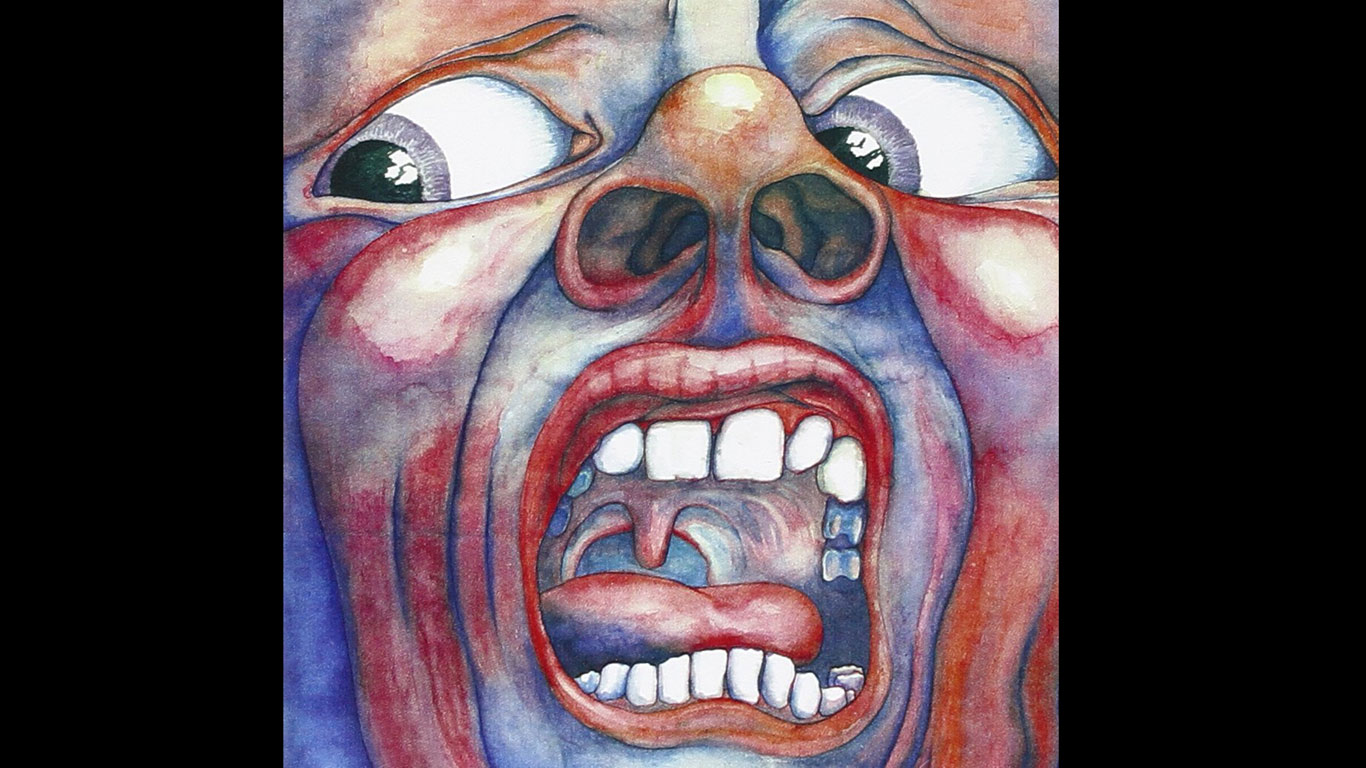

Der letzte Schrei

„Der Schrei“ von Edvard Munch ist eines der bekanntesten Gemälde des Expressionismus. Das Cover des King Crimson-Albums “In the Court of the Crimson King” wirkt wie eine Nahaufnahme zu Munchs Gemälde. Unangenehm nah zwar, doch durchaus passend zum Konzept der Progressive Rock-Band, denn die Briten wollten offenbar nicht nur musikalisch, sondern auch optisch neue Wege gehen. Das Motiv stellt die Titelfigur aus dem ersten Track des Albums dar, den „21st Century Schizoid Man“.

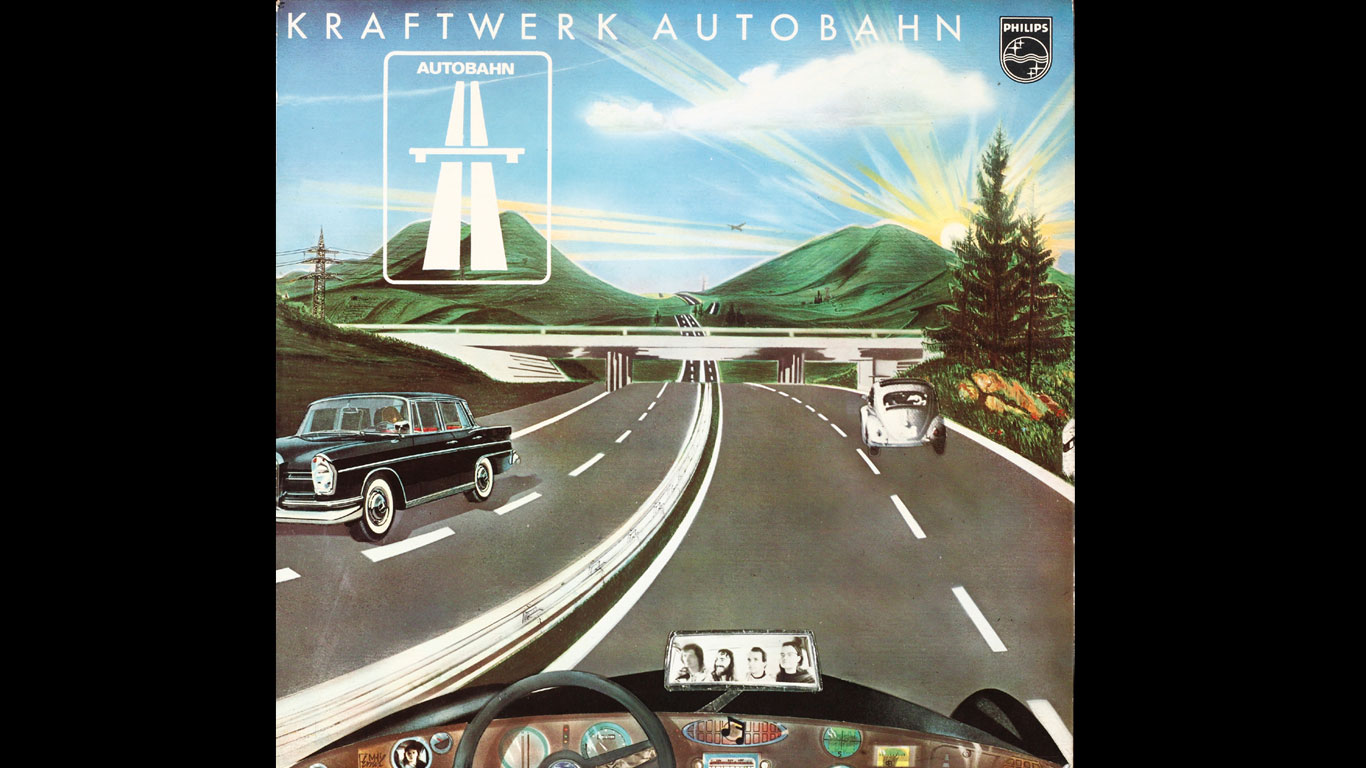

Krautrocker auf der Autobahn

„Krautrock“ nannte man im Ausland den typisch deutschen Musikstil in den Siebzigerjahren. Das Klischee, die Deutschen hätten eine Vorliebe für Sauerkraut, hielt sich seit dem zweiten Weltkrieg hartnäckig in den Köpfen der Amerikaner und Briten. Im Fall von Kraftwerk hinkt der Begriff „Krautrock“ allerdings nicht nur im Hinblick auf die Essgewohnheiten. Statt auf Rockgitarren setzte die Band auf Elektronik. Ihr Synthesizer-Sound gilt bis heute als Pionierarbeit, die den Grundstein für weitere Elektro-Musik setzte. Das Cover des Albums „Autobahn“ ist handgemalt. Dass ein Mercedes und ein Volkswagen vorbeifahren, erinnert an den Stil von Reklamezeichnungen aus der Zeit des Wirtschaftswunders.

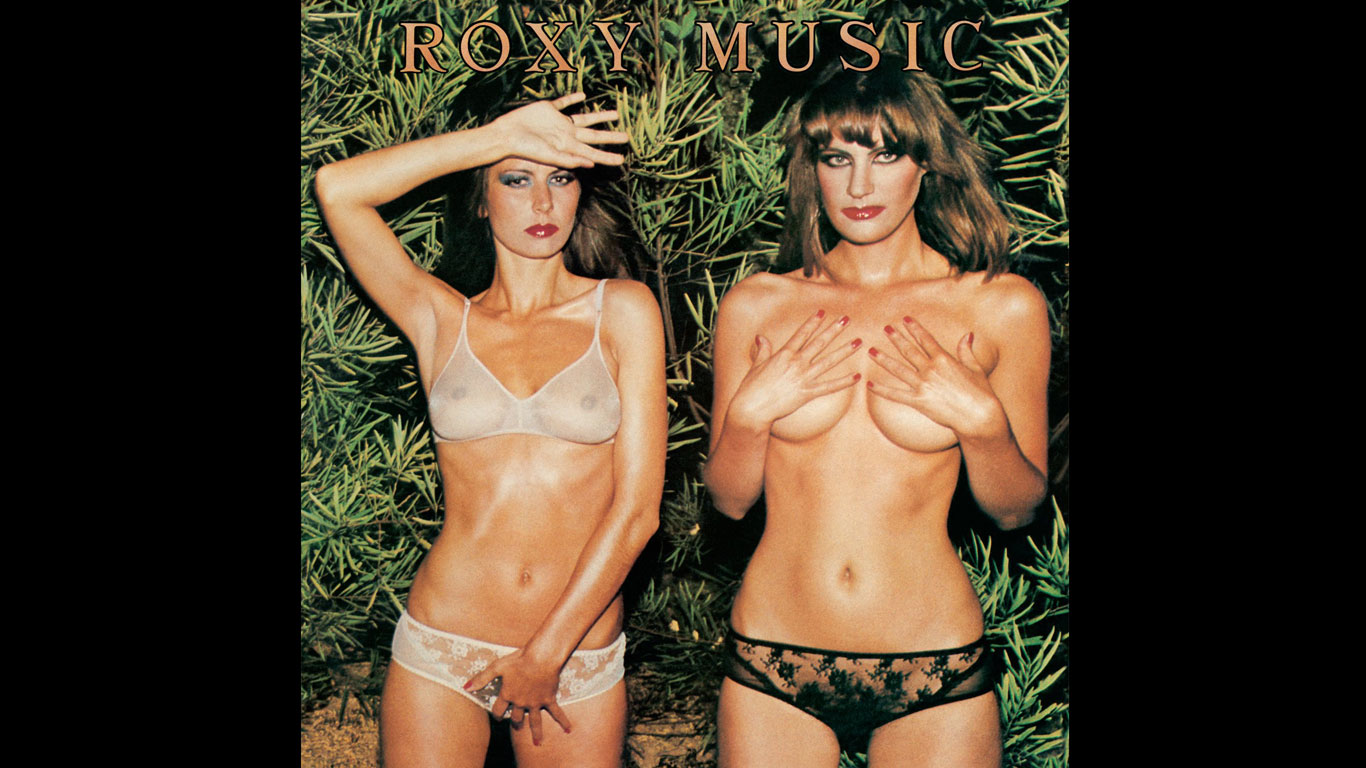

Unsittliches Sittengemälde

Brian Ferry war in den Siebzigerjahren ein gutaussehender junger Mann. Dennoch zeigten sich der Sänger und seine Band Roxy Music auf den Covers ihrer Platten nicht. Stattdessen posierten auf den Hüllen spärlich bekleidete Damen wie Jerry Hall und Amanda Lear. 1974 provozierte diese Vorliebe einen Skandal: Das Album „Country Life“ zeigte halbnackte Models in durchsichtigen Dessous. Während manche Betrachter die Handhaltung der Frauen als keusche Geste zum Schutz vor zu genauen Einblicken deuteten, stießen sich Kritiker gerade an dieser Gestik und witterten eine Masturbations-Anspielung. Das war zu viel für die Hüter der Moral in den USA, Irland, Holland und Spanien – das Motiv wurde zensiert.

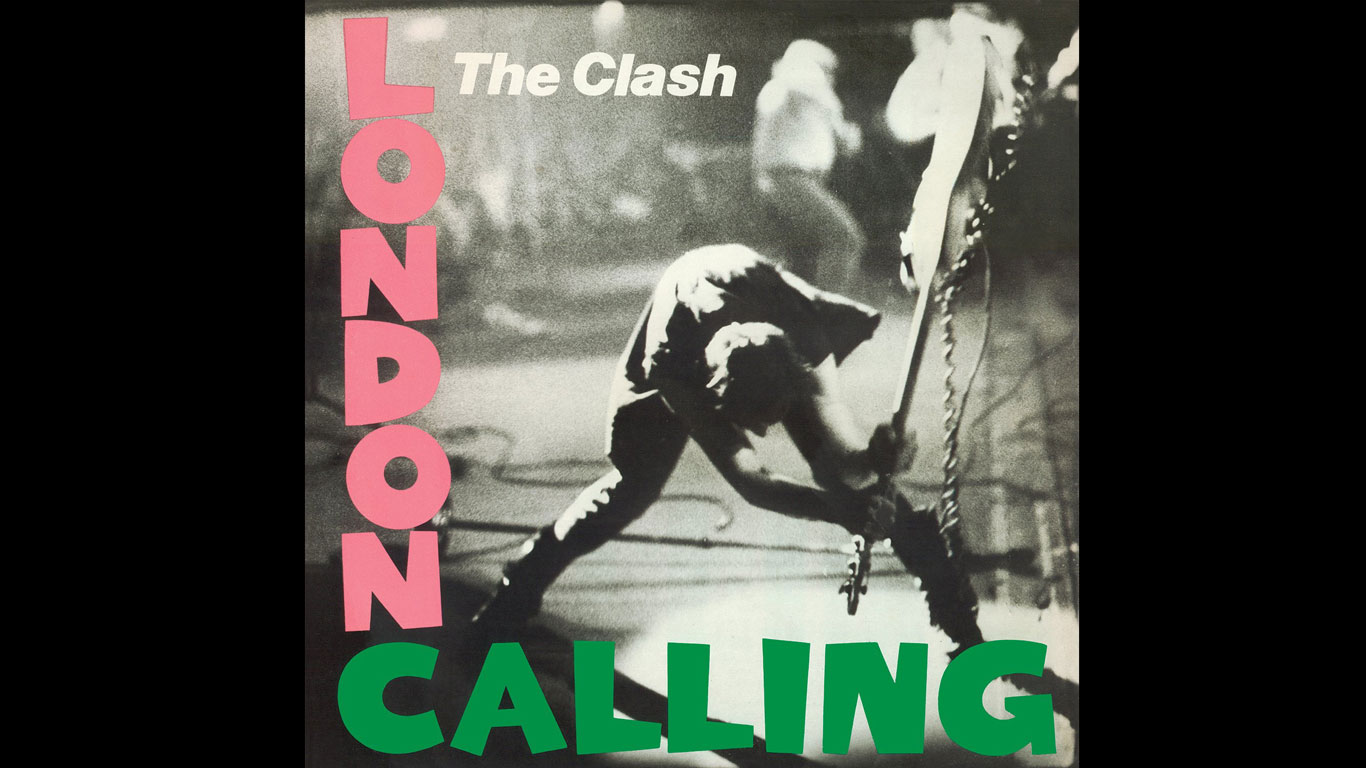

Keine heile Welt

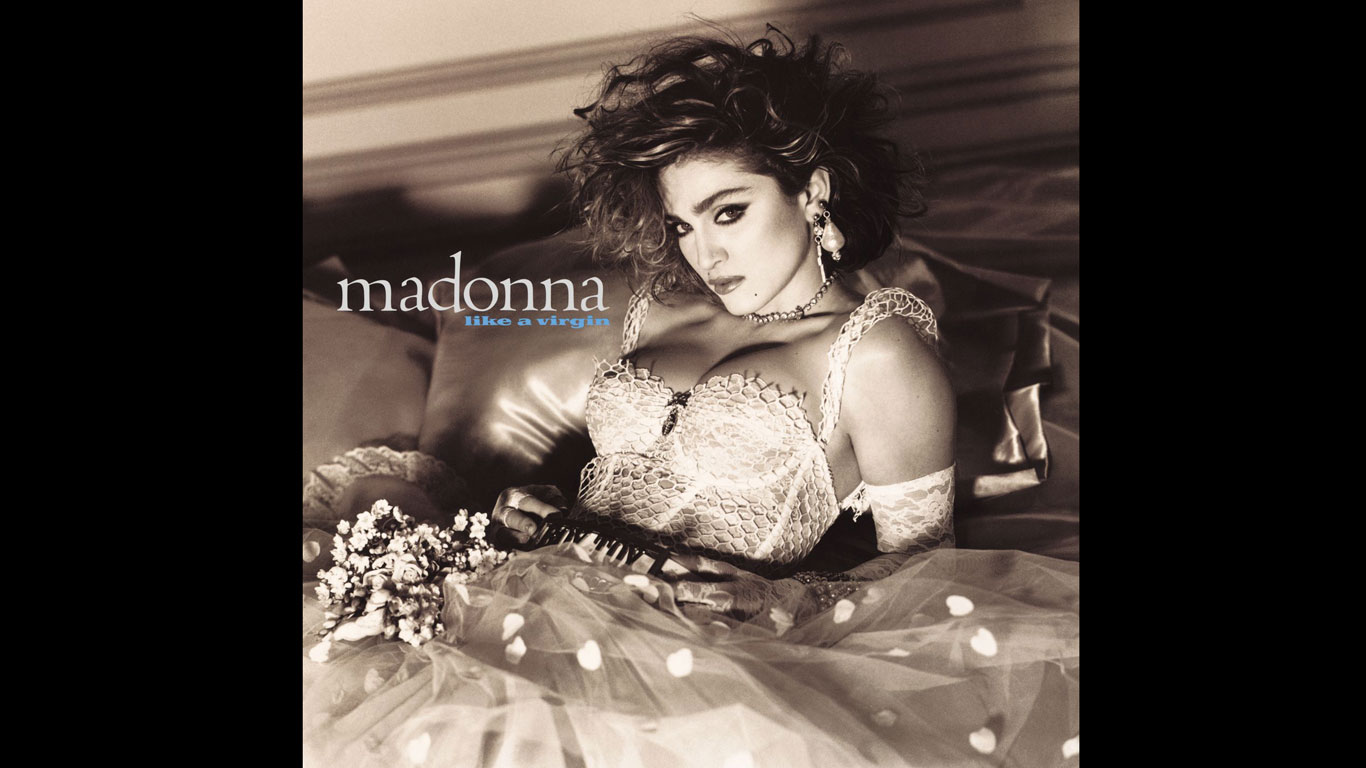

Versteckte Botschaft

1984 nahm die Karriere der Pop-Diva Madonna Fahrt auf. Das lag an dem Hit „Like A Virgin“ und dem gleichnamigen Album. Hier zeigt sich bereits die Freude der Musikikone an der Provokation: Zwar trägt sie ein weißes Brautkleid, auf der Gürtelschnalle allerdings steht „Boy Toy“ – Männerspielzeug.

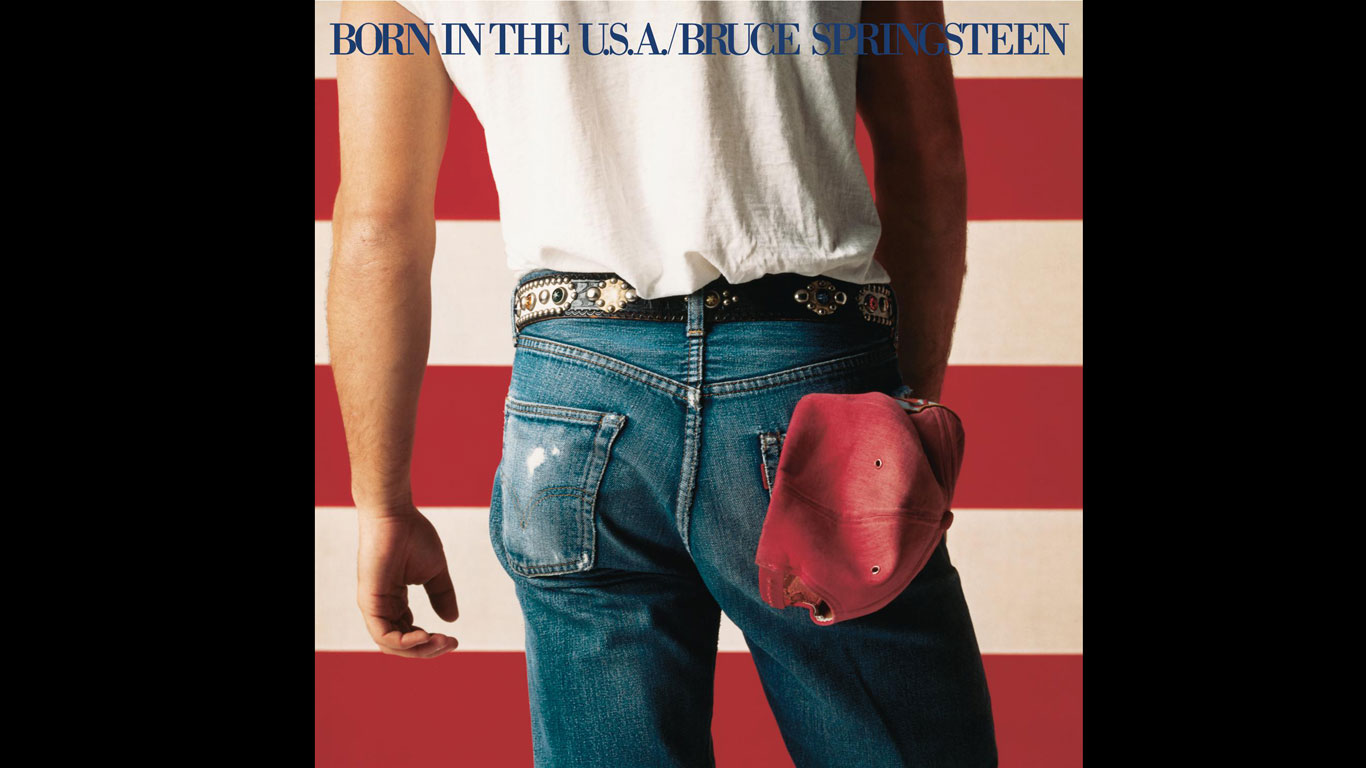

Wolf im Jeanspelz

Patriotischer geht es kaum: Das Album „Born In The USA“ aus dem Jahr 1984 zeigt im Hintergrund die amerikanische Flagge und auch die Kleidung von Bruce Springsteen – weißes Shirt, blaue Jeans und rote Baseball-Mütze – spiegelt die Nationalfarben wieder. Wer Bruce Springsteen nun allerdings eine Verherrlichung seines Heimatlandes unterstellt, tut dem Künstler unrecht. Schon der Titelsong „Born In The USA“ ist keineswegs eine reine Lobeshymne auf die USA. Springsteen bekennt sich bereits auf dem Cover mit Jeans und Shirt zur Arbeiterklasse und prangert als musikalischer Vertreter des kleinen Mannes Missstände in Amerika an. Diese Message entging jedoch nicht nur vielen Fans, sondern auch Ronald Reagan, der den Song als „Soundtrack“ zu seinem Präsidentschaftswahlkampf einsetzte, bis Springsteen dies untersagte.

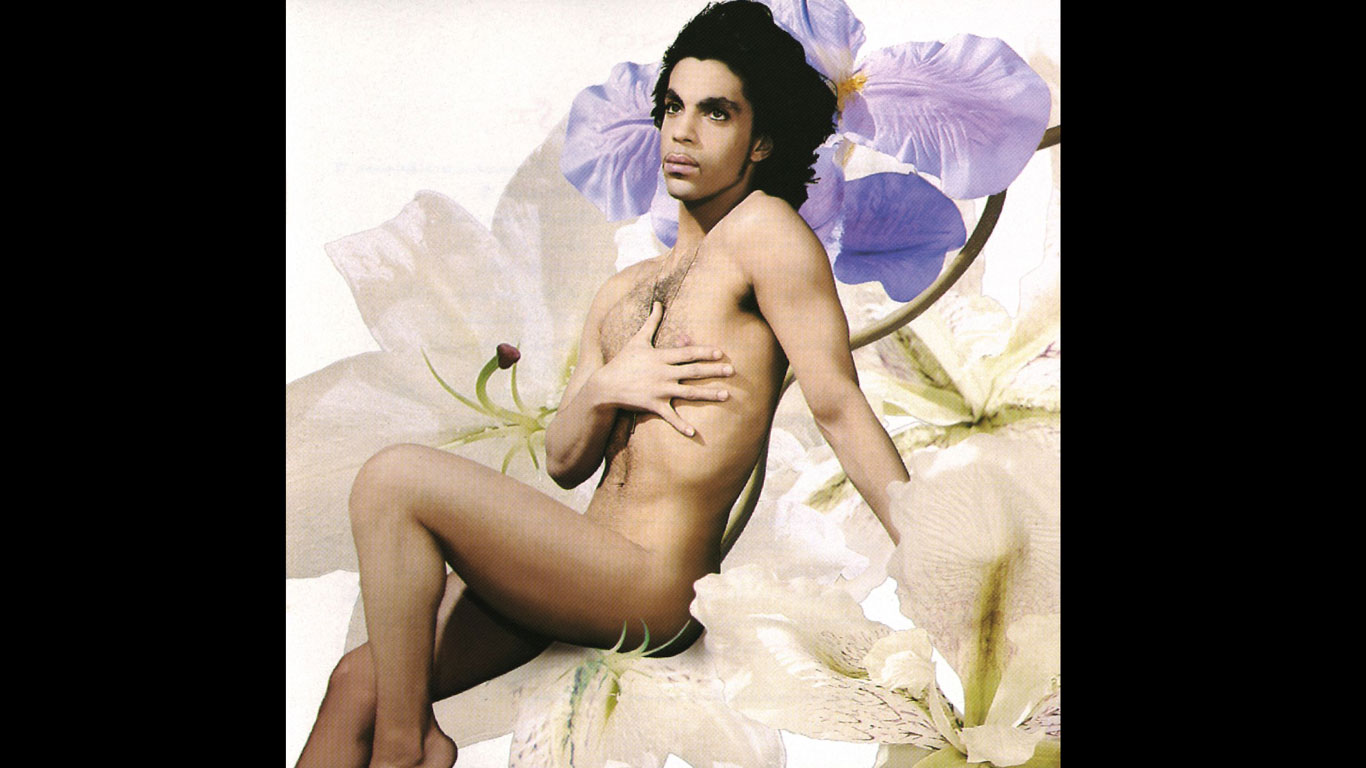

Sex sells?

Dass weiblicher Sexappeal gern benutzt wird, um auf ein musikalisches Produkt aufmerksam zu machen (siehe Roxy Music), ist nicht erst seit der Einführung der Musikvideos als zweifelhafte Marketingstrategie bekannt. Der Sänger Prince versuchte 1988 mit seinem Porträt auf dem Album „Lovesexy“ in einem eigenwilligen Akt männlicher Emanzipation das Gleiche – und präsentierte sich splitternackt. In den USA stuften diverse Geschäfte das Motiv als Pornografie ein und verkauften das Album nur noch unter der sprichwörtlichen Ladentheke.

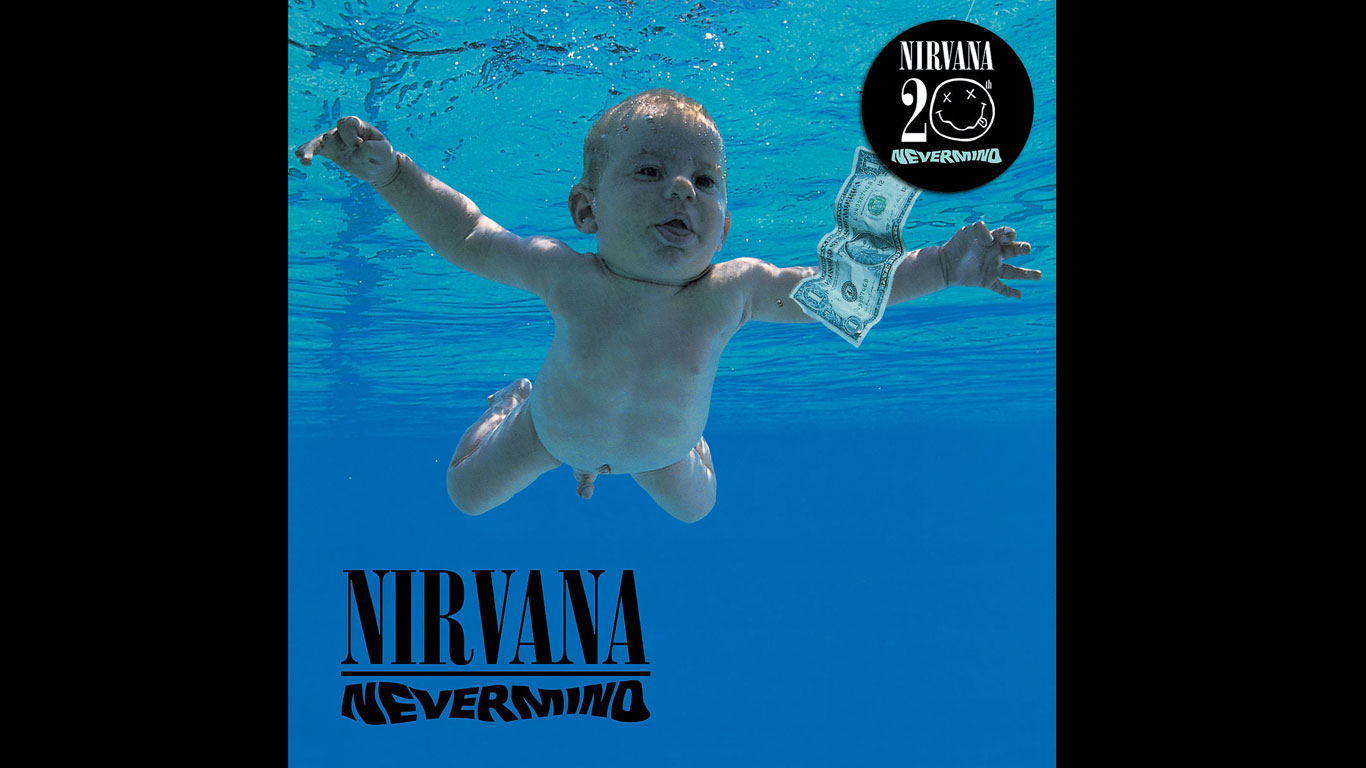

Ist der Kapitalismus ein Naturinstinkt?

Der Rock-Sänger und -gitarrist Kurt Cobain nahm sich 1994 das Leben. Vielleicht gerade deshalb sind er und seine Grunge-Band Nirvana bis heute unvergessen. Das gilt auch für das Cover des Albums „Nevermind“ aus dem Jahr1991. Wer angesichts des unter Wasser schwimmenden Neugeborenen nur denkt: „Wie niedlich!“, übersieht die versteckte Gesellschaftskritik. Das Baby schwimmt einem Geldschein hinterher wie ein Fisch dem Köder an einer Angel …

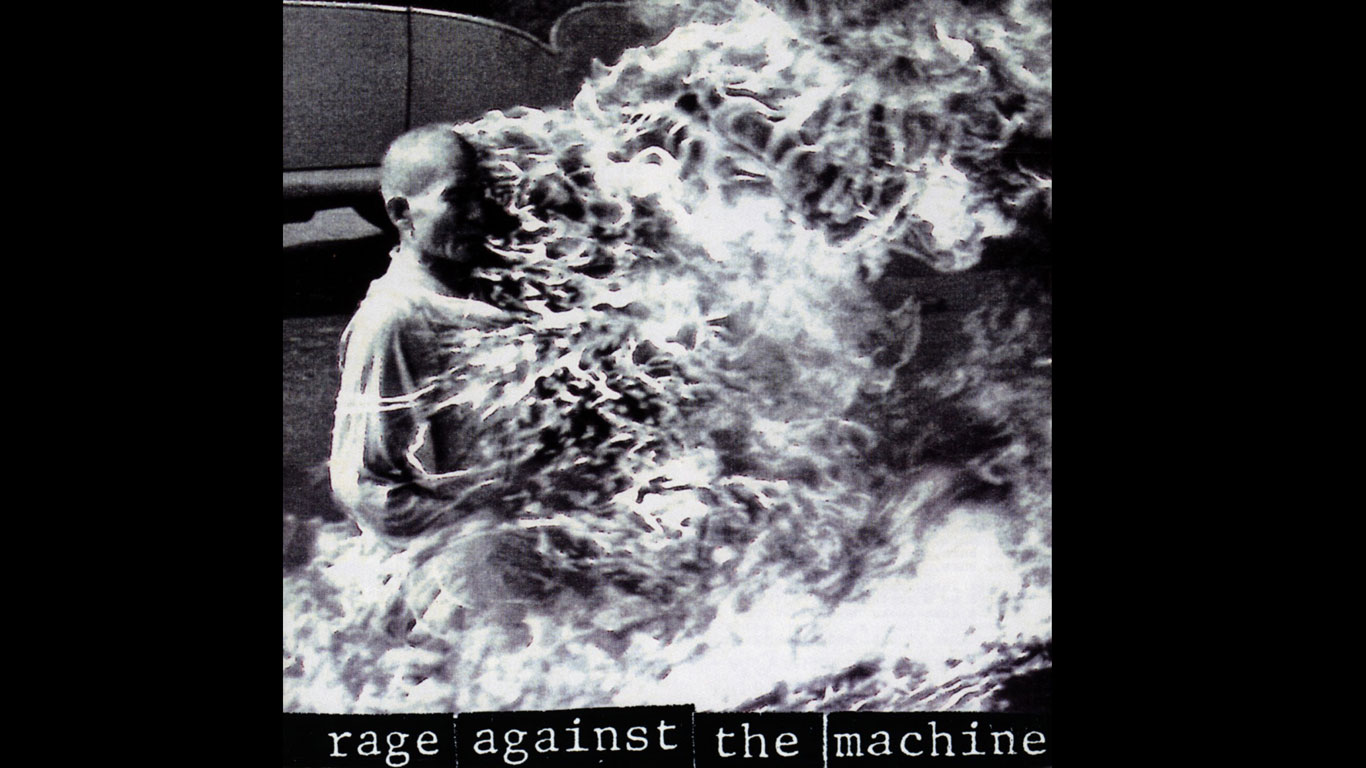

Zorn gegen die Maschine

Die Band Rage Against The Machine ging mit einem sehr verstörenden Cover in die Geschichte ein. Das 1992 veröffentlichte Debüt zeigte ein Foto, welches bereits 1963 um die Welt gegangen war: die Selbstverbrennung eines buddhistischen Mönchs aus Vietnam, der mit dieser Aktion gegen das Regime und die Unterdrückung des Buddhismus demonstrieren wollte. Die Band selbst rief mit ihrer Musik zum Protest gegen konservative Kräfte auf. Die Zeile „Fuck you, I Won't Do What You Tell Me“ aus dem Song “Killing In The Name” wurde zum Schlachtruf politisch engagierter Fans.

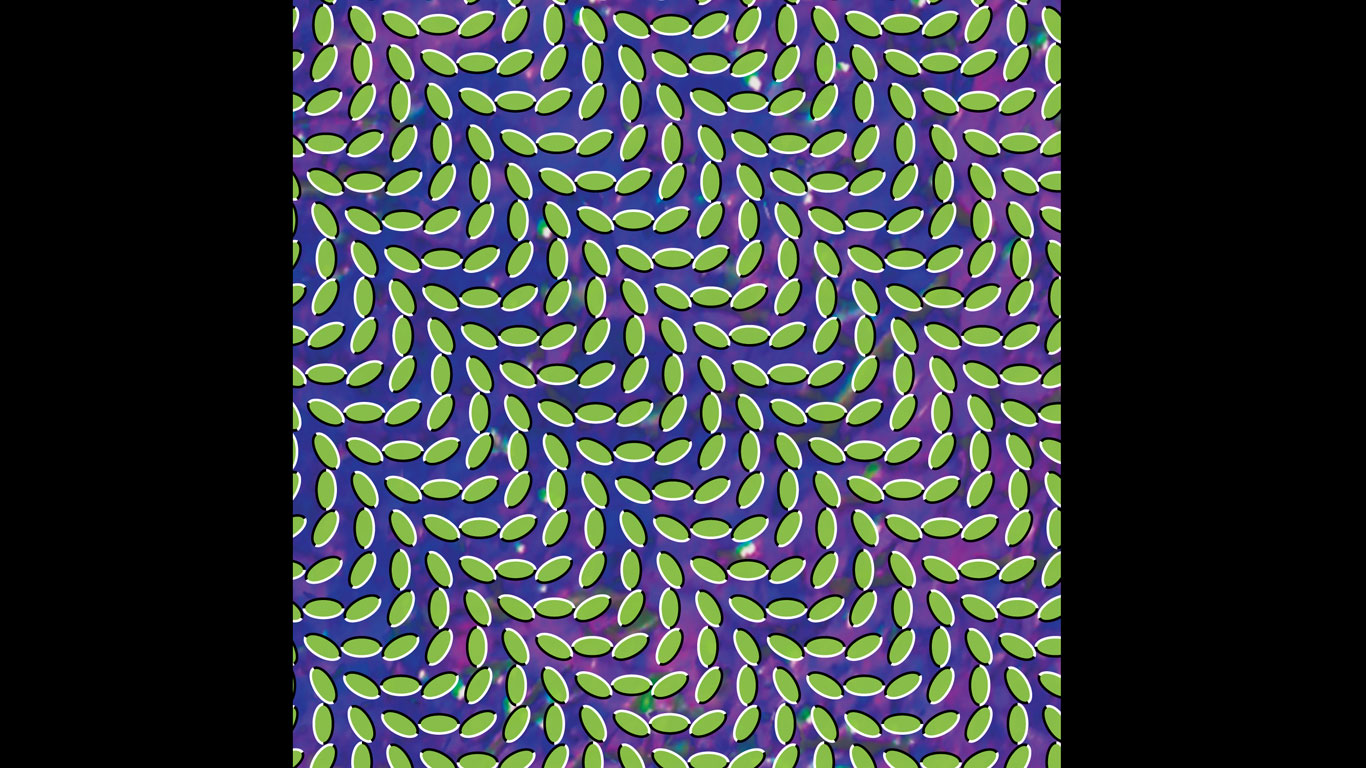

Optische Täuschung

Es wirkt wie eine Computer-Animation, doch tatsächlich handelt es sich um ein Standbild, welches nur durch eine optische Täuschung zum Leben erweckt wird. Je mehr man versucht, das Muster zu fokussieren, desto mehr gerät es scheinbar in Bewegung. Die exakte Anordnung des Musters, das unser Auge austricksen kann, beruht auf den Studien des japanischen Psychologen Akiyoshi Kitaoka. Das effekthascherische Cover von "Merriweather Post Pavillion" (2009) der Band Animal Collective darf daher in dieser Ahnengalerie der Album-Kunst nicht fehlen.

Kann eine Computermaus obszön sein?

In Zeiten von Musik-Streaming spielen Cover eine immer unbedeutendere Rolle. Dennoch ist es der deutschen Band Tokio Hotel 2014 gelungen, mit einem Artwork für einen kleinen Skandal zu sorgen: Das eindeutig-zweideutige Bild zur Single „Love who loves you back“ erlaubt verschiedene Interpretationen. Selbsternannte Hüter der Moral waren entsetzt. Genau genommen ist das Foto völlig harmlos, zeigt es doch lediglich eine Frauenhand, die eine Computer-Maus greift.

Kann man Kunst hören?

Das Design eines Albumcovers konnte sich in seinen besten Momenten zu einer eigenständigen grafischen Kunstform aufschwingen. Labels, die etwas auf sich hielten, leisteten sich den Luxus, die besten Zeichner, Grafiker und Fotografen zu engagieren, um im Plattenladen möglichst effektiv auf ihre Musiker aufmerksam zu machen. Die Cover waren auch immer ein Spiegel ihrer Zeit. Manche erlangten ihren Ruhm aufgrund einer künstlerisch wertvollen Illustration, andere durch eine originelle Foto-Idee. Wieder andere lösten mit inhaltlichen Tabubrüchen einen Skandal aus. Allen gemeinsam ist, dass sie sich bis heute ins kollektive Bewusstsein eingebrannt haben. Welt der Wunder erzählt die Geschichten hinter den Bildern.

Das Auge hört mit

Die Digitalisierung hat zu einer gravierenden Veränderung der Musikbranche geführt. Die Rede ist diesmal allerdings nicht von Raubkopien, die sich im Netz verbreiten, sondern davon, dass Musik heutzutage unsichtbar ist. Dank des MP3-Formats nimmt unsere Musiksammlung zwar nicht mehr den halben Wohnraum ein, dafür aber vermissen manche schmerzlich die haptische und optische Komponente. Im Inneren einer Schallplattenhülle fanden sich oft die Texte zum Mitlesen oder Mitsingen sowie weitere Fotos. Das Cover selbst verwandelte so manche Platte in ein Kultobjekt mit Sammlerwert.