Die Geiselnahme spielte sich während der Olympischen Sommerspiele in München 1972 ab und bei der im weiteren Verlauf insgesamt 17 Menschen ums Leben kamen.

Da glaubten noch alle daran, dass das Konzept der „heiteren Spiele“ aufgehen würde: Einmarsch der israelischen Sportler im Münchner Olympiastadion 1972.

Der Ort des Grauens: In einem Apartment in der Connollystraße 31 hielten Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“ Athleten der israelischen Mannschaft als Geiseln. Das Drama im Olympischen Dorf spielte sich damals vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab.

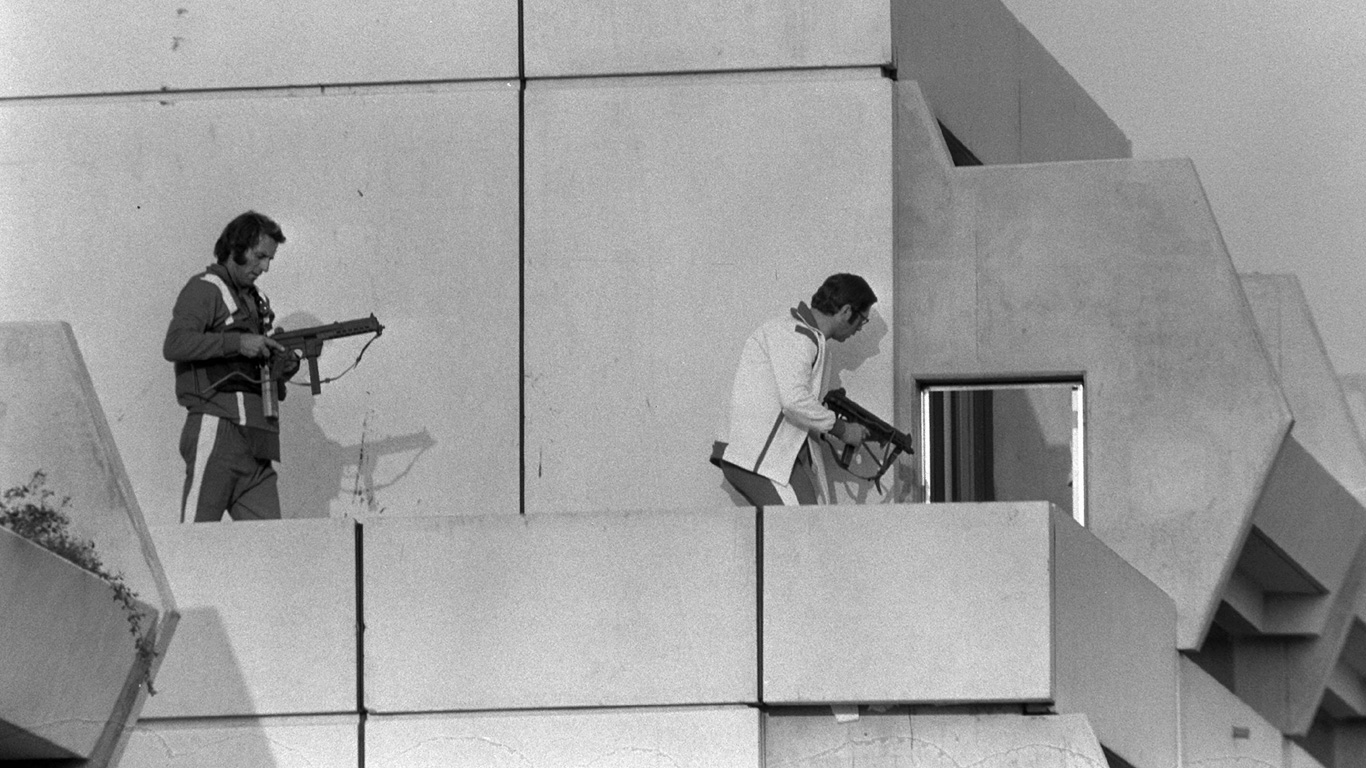

Bilder wie dieses, das ein vermummtes Mitglied der Terrororganisation auf dem Balkon eines Apartments zeigt, in dem die Athleten der israelischen Mannschaft als Geiseln gehalten wurden, gingen um die Welt.

Selbst die Geiselnehmer konnten im Fernsehen mitverfolgen, wie die Polizei einen Befreiungsversuch startete, und wie sich zwei deutsche Polizisten in Sportkleidung mit Maschinenpistolen auf dem Haus näherten.

Archivaufnahme: Deutsche Scharfschützen in Sportkleidung klettern über ein Hausdach im Olympischen Dorf ...

Spätere Untersuchungen ergaben, dass die Verantwortlichen bei der blutigen Beendigung des Geiseldramas offenbar nicht die am besten ausgebildeten Polizisten eingesetzt hatten.

Bilder der zwei Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes, in dem Mitglieder der Terrororganisation und ihre Geiseln befördert wurden, nach dem missglückten Befreiungsversuch auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck bei München.

Bei dem Feuergefecht starben alle Geiseln sowie fünf Terroristen und ein Polizist.

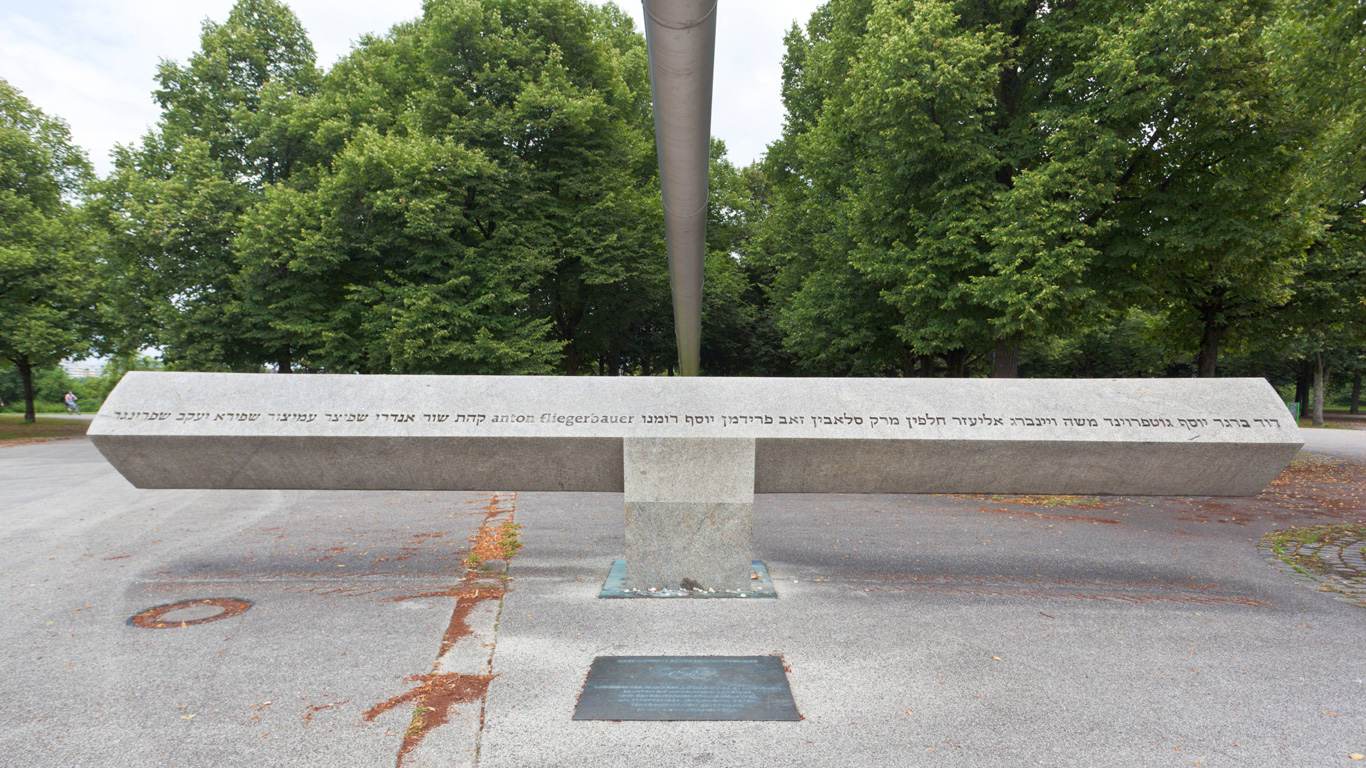

Die Gedenkstätte für die Opfer der Anschläge auf der Hanns-Braun-Brücke im Münchner Olympiapark.

Es ist der 26. Augst 1972, als der Leichtathlet Günter Zahn mit der Fackel in der Hand das Münchner Olympiastadion erreicht. Mit den ersten Olympischen Sommerspielen nach dem Zweiten Weltkrieg will Deutschland ein Zeichen setzen: Der ganzen Welt soll deutlich gemacht werden, dass Deutschland – anders als 1936 unter Hitler – nun ein weltoffenes, fröhliches und gastfreundliches Land ist.

Doch es kommt anders. Zehn Tage lang feiert München ein ausgelassenes und heiteres Fest. 122 Mannschaften mit über 7.000 Athleten sind in diesem Jahr zu den Olympischen Spielen angereist – ein neuer Rekord. Die Sicherheitsmaßnahmen sind locker, um keinen Preis will man den Eindruck von 1936 erwecken. Die Polizisten tragen legere Kleidung, viele sind sogar unbewaffnet. Die Spiele scheinen ein voller Erfolg zu werden – bis zum 5. September 1972.

Drama vor den Augen der Welt

Es ist früher Morgen, kurz nach vier. Acht Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“, als Sportler verkleidet, dringen in das Apartment der israelischen Olympiamannschaft ein. Mit Sturmgewehren bewaffnet, überwältigen sie elf israelische Athleten.

Für die Freilassung ihrer Geiseln fordern sie die Freilassung und das freie Geleit von 232 Palästinensern, außerdem von den deutschen RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof und von dem japanischen Terroristen Kozo Okamoto.

Die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir lässt sich auf eine Erpressung nicht ein. Stattdessen macht die deutsche Regierung einen Gegenvorschlag: Der Bürgermeister des Olympischen Dorfes Walther Tröger, NOK-Präsident Willi Daume, Polizeipräsident Manfred Schreiber sowie der bayerische Innenminister Bruno Merk als auch der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher bieten sich als Ersatzgeiseln an. Doch die Geiselnehmer lassen nicht mit sich reden.

Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Eine Befreiungsaktion scheitert, weil die Polizei vergisst, den Geiselnehmern den Strom für das Apartment abzustellen, in dem sie sich verschanzt halten. Über Funk und Fernsehen können sie sich nun bequem über die anvisierten Schritte der Polizei informieren. Als die Geiselnehmer daraufhin einen Ausflug nach Kairo fordern, plant man, sie am Flughafen zu überwältigen.

Doch auch das misslingt. Die Polizei hat nicht genügend Scharfschützen im Einsatz; die Verstärkung bleibt auf dem Weg zum Flughafen im Stau stecken. Es kommt zu einem Feuergefecht.