Sie kommen nach Deutschland, weil ihnen ihre Heimat genommen wurde oder sie dort keine Zukunft für sich und ihre Kinder sahen. Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan oder dem Sudan stellen täglich Asylanträge, um hier eine Chance auf ein neues Leben zu erhalten. Bis diese jedoch genehmigt oder abgelehnt werden, vergehen Wochen – teilweise sogar Monate.

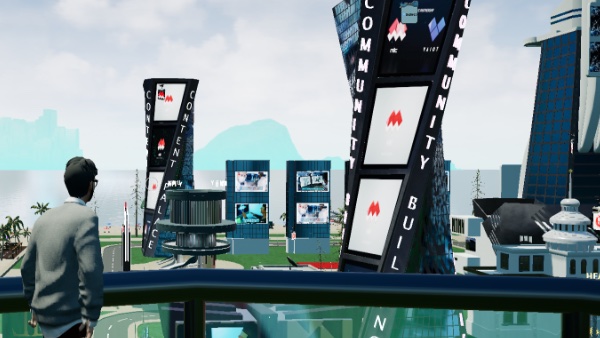

Damit sie die Zeit des Wartens sinnvoll nutzen können, rief die commuNet GmbH & Co. KG das Projekt PRISM ins Leben. PRISM (Platform for Refugees and Immigrants to support their Social Matters) steht übersetzt für „Plattform für Flüchtlinge und Immigranten mit Unterstützung für soziale Belange“. Sie ist Informationsplattform und digitaler Treffpunkt zugleich. So wird sie die Möglichkeit bieten, mit Gleichgesinnten zu kommunizieren und Bekannte oder Familienmitglieder zu finden, die z.B. in anderen Einrichtungen untergebracht sind – sofern dort auch diese Plattform implementiert ist.

Zudem unterstützt PRISM die Menschen dabei, sich im neuen Land zurechtzufinden und damit die freie Zeit sinnvoll auszufüllen. Das System ist zurzeit bis zu 80 Sprachen verfügbar und kann sogar Internetseiten übersetzen.

PRISM schlägt eine Kommunikationsbrücke

Auf PRISM finden Nutzer Antworten auf ihre Fragen: Was sind meine Rechte und Pflichten? Was sind bedeutende kulturelle Unterschiede? Was erledige ich wo? Wo finde ich die richtigen Ansprechpartner? Wo finde ich ein Krankenhaus, eine Apotheke oder Supermärkte in der Nähe? Diese und noch weitere Fragen soll die Software ihnen einfach und schnell beantworten. Für Kinder gibt es eine zusätzliche Software, die sie beim Deutschlernen spielerisch unterstützt.

Dazu stehen in verschiedenen Flüchtlingsheimen und Erstaufnahmestellen Rechner bereit, die die wichtigsten Informationen schnell und in unterschiedlichen Landessprachen bündeln. Zur besseren Übersicht und damit wichtige Daten individuell gespeichert werden können, erhält jeder Flüchtling eine ID-Nummer, mit der er seine Dokumente in einer Cloud speichert.

Damit die Plattform lokal immer auf dem neuesten Stand ist, soll das Netzwerk möglichst von Mitarbeitern an den jeweiligen Standorten mitgestaltet und ergänzt werden. commuNet prüft dabei alle neuen Angaben und sperrt über eine spezielle Sicherheitsarchitektur unerwünschte Adressen oder unsichere Verlinkungen von weiterführenden Seiten. Regionale Unternehmen, Initiativen oder Privatpersonen können sich als Pate finanziell an PRISM. beteiligen. Weitere Auskünfte stellt die Webseite www.prism.one bereit.

Kostenlose App „Integreat“ für Flüchtlinge

Doch nicht nur commuNet hat nach einer digitalen Unterstützung für Flüchtlinge gesucht. Auch Studierende und Mitarbeiter der Technischen Universität in München wollen mit einer kostenlosen Smartphone-App den Neuanfang im fremden Land erleichtern. „Integreat“ heißt die Software und soll bei so alltäglichen Fragen wie „Wo befindet sich der nächste Arzt“ und „An welcher Einrichtung werden Deutschkurse angeboten“ weiterhelfen.

Innerhalb von acht Monaten entwickelten Studierende und Mitarbeiter der TUM gemeinsam mit dem Verein „Tür an Tür“ und dem Sozialreferat der Stadt Augsburg die App. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützte die Arbeit finanziell. Augsburg ist die erste Stadt, die die App nutzt. Es gibt sie in fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Farsi. Zusätzlich arbeitet das Team daran, auch die Bildsprache zu verbessern, um mehr Informationen über Symbole vermitteln zu können.

Da der überwiegende Teil der Flüchtlinge ein Android-Smartphone besitzt, wurde die App für dieses System programmiert und ist im Play-Store erhältlich. Das Besondere: Die App kann offline genutzt werden, nachdem sie einmal heruntergeladen wurde – zum Beispiel an einem WLAN-Hotspot.

Die Software soll als Open-Source-Programm jeder Stadt und Gemeinde zur Verfügung stehen. Nötig sind dafür nur einige inhaltliche Anpassungen an die lokalen Gegebenheiten, die von den Entwicklern entsprechend für weitere Städte programmiert werden müssen. Derzeit interessieren sich Initiativen beispielswiese in München, Regensburg, Düsseldorf, Köln und Wien für die Nutzung der App.