Fotos und Eis am Stiel

Es gibt Erfindungen, die die Welt verändern. Die Entdeckung von Penicillin rettete Tausenden Menschen das Leben. Durch die Fotografie konnte unser Leben plötzlich eins zu eins auf Papier gebannt werden. Und die Röntgenstrahlung ermöglichte völlig neue Diagnosemethoden in der Medizin. Es gibt aber auch Erfindungen, die gar nicht so besonders erscheinen – und die trotzdem nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind. Kartoffelchips machen den Kinoabend perfekt, Eis am Stiel versüßt uns heiße Sommertage. Und dank Teflon brennt das Schnitzel in der Pfanne nicht mehr an. Eines haben alle diese Erfindungen gemeinsam: Sie entstanden durch Zufall. Ein schmutziges Büro, eine vergessene Bakterienkultur, ein vergesslicher Forscher – das sind oft die Zutaten für bahnbrechende neue Erkenntnisse.

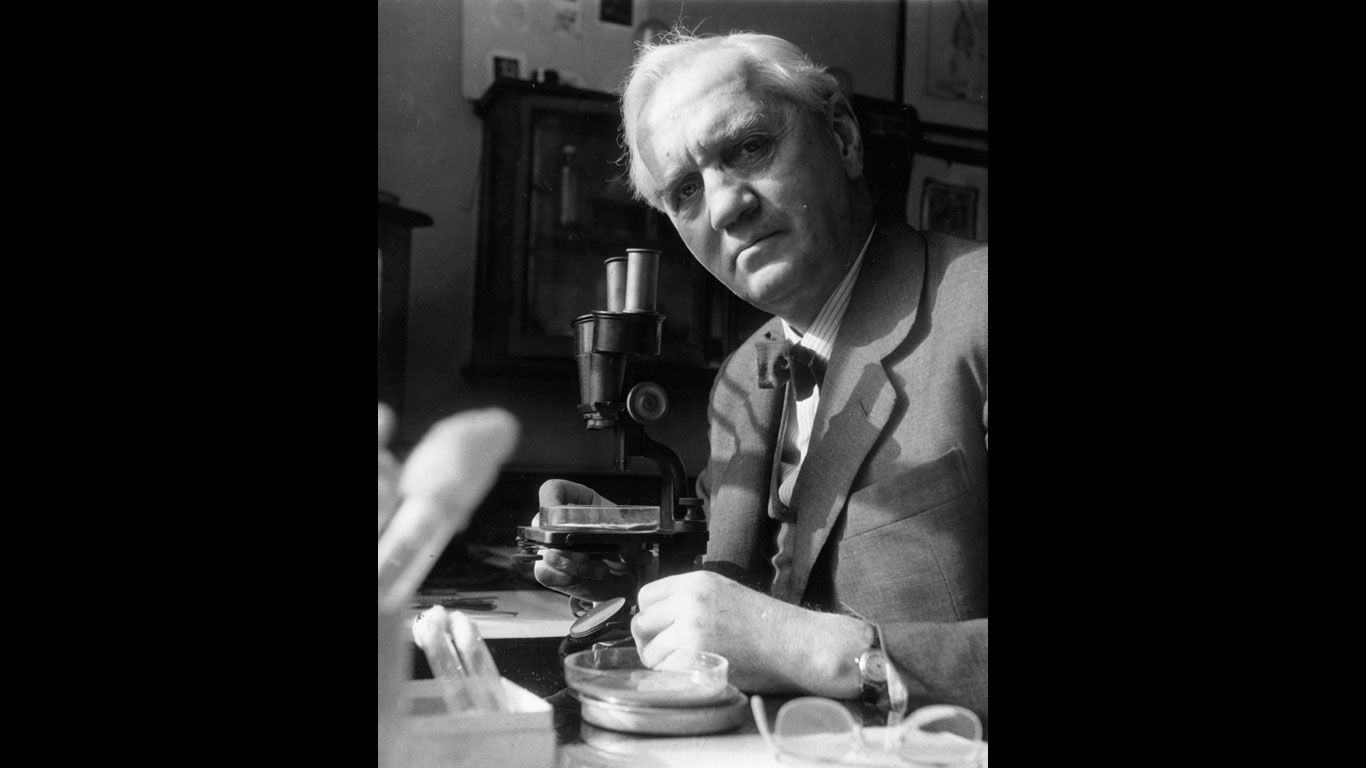

Penicillin

Die Entdeckung von Penicillin ist die wohl berühmteste Zufallserfindung der Geschichte – denn sie markiert einen Wendepunkt in der modernen Medizin. 1928 forscht der schottische Bakteriologe Alexander Fleming in einem Londoner Krankenhaus über Staphylokokken. Die Sommerferien stehen an und mit dem Gedanken an den bevorstehenden Urlaub vergisst der zerstreute Wissenschaftler seine Bakterienkultur. Als er zurückkehrt, ist von dem Experiment nicht mehr viel übrig: Ein Schimmelpilz hat sich über die Petrischale ausgebreitet.

Vom Pilz zum Nobelpreis

Viagra

Fast jeder zweite Mann über vierzig, so schätzen Studien, leidet an Erektionsstörungen. Für die Betroffenen ist das meist eine große Belastung, denn es fehlen nur die Kräfte – an Lust oder dem Willen mangelt es nicht. Heute lässt sich das Problem in vielen Fällen medikamentös lösen: Viagra, das 1998 auf den Markt kommt, hilft in etwa siebzig Prozent aller Fälle gegen die erektile Dysfunktion.

Das blaue Wunder

Dass das Mittel einen so durchschlagenden Erfolg haben würde, hätte kaum jemand geahnt. Denn ursprünglich soll der Wirkstoff Sildenafil, der in Viagra enthalten ist, bei Bluthochdruck und Angina helfen. Doch die Medikamententests zeigen: Sildenafil fördert vor allem die Durchblutung im Genitalbereich. Die unverhoffte Nebenwirkung löst wahre Begeisterungsstürme bei den Probanden aus – und die Zufallsentdeckung wird zum Verkaufsschlager.

Die Mikrowelle

340 kg Wirtschaftspotenzial

Bald darauf entwirft er den Prototyp eines Mikrowellenherds – der noch groß ist wie ein Schrank und 340 Kilo wiegt. Die Geschichte des Percy Spencer zeigt, wie wichtig es in der Forschung sein kann, das Augenmerk auf scheinbar unwichtige Details zu richten. Denn schon vor ihm hatten andere Wissenschaftler eine ähnliche Wirkung von Mikrowellen beschrieben – keiner von ihnen allerdings hatte das wirtschaftliche Potenzial erkannt.

Teflon

Teflon ist ein besonders hitzebeständiges Material, das zum Beispiel für die Beschichtung von Bratpfannen benutzt wird. Hartnäckig hält sich das Gerücht, es sei bei der Entwicklung neuer Materialien für die Raumfahrt entdeckt worden. Tatsächlich aber wird Teflon bereits 1938, zu einer Zeit, als die Raumfahrt noch in den Kinderschuhen steckt, von dem US-amerikanischen Chemiker Roy Plunkett erfunden – und zwar durch einen kuriosen Zufall …

Unerkanntes Potenzial

Plunkett versucht damals, ein geeignetes Kältemittel für Kühlschränke zu entwickeln. Zu dieser Zeit zirkulieren noch zum Teil giftige oder hochexplosive Stoffe wie Ethylen, Ammoniak und Schwefeldioxid durch die Geräte, die, wenn der Kühlschrank ein Leck hat, lebensgefährlich sind. Forscher versuchen deshalb, herauszufinden, ob sich nicht eine andere, ungefährlichere Substanz als Kältemittel eignen könnte. Plunkett experimentiert dazu mit Tetrafluorethylen. Eines Morgens jedoch kommt kein Gas mehr aus einer seiner Flaschen. Doch sie ist nicht leer, beim Aufschrauben zeigt sich, dass sich an den Innenwänden und am Boden kleine Krümel befinden. Offenbar wurde das Gas durch die kalte Lagerung polymerisiert. Plunkett ist frustriert – das teure Gas ist dahin, und mit dem merkwürdigen Material ist nichts anfangen, es reagiert auf nichts, was er mit ihm anstellt. Erst viele Jahre später entdeckt man, dass genau diese Eigenschaft das eigentliche Potenzial des Materials beinhaltet – und Teflon ist geboren.

Seide

Die chinesische Kaiserin Si-Ling-Chi sitzt um 2640 v. Chr. in ihrem Garten und nimmt unter einem Maulbeerbaum eine Tasse Tee zu sich. Plötzlich fällt etwas vom Baum auf sie herab: der Kokon einer Seidenspinnerraupe. Beim Versuch, den fremden Gegenstand zu entfernen, hält Si-Ling-Chi plötzlich einen Knäuel schimmernder Fasern in ihren Händen – und ihr kommt die Idee, das feine Gespinst zu Stoff zu verarbeiten. Es ist der Beginn der Seidenindustrie.

Mönche als Geheimnis-Schmuggler

So geht die bekannteste der vielen Legenden über die Erfindung der Seide. Und über viele Jahrhunderte hinweg hüten die Chinesen das Geheimnis der Herstellung streng: Nur fertige Stoffe dürfen über die Seidenstraße ins Abendland gelangen. Wer es wagt, die Eier oder Raupen des Seidenspinners außer Landes zu bringen, dem droht die Todesstrafe. Erst im sechsten Jahrhundert nach Christus lüften die Bewohner der westlichen Welt das Geheimnis der Seidenproduktion. Zwei Mönche, gesendet vom byzantinischen Kaiser Justitian, schmuggeln die notwendigen Utensilien außer Landes. In ihren Bambusstöcken – Kennzeichen ihres Pilgerstatus' – verbergen sie die Raupeneier und Maulbeersamen. Mit Erfolg: Noch heute stammen sämtliche europäischen Seidenspinnerraupen von der verbotenen Fracht ab, die die beiden Mönche ins oströmische Reich bringen.

Eis am Stiel

Es ist eine besonders kalte Nacht in San Francisco, im Winter 1905. Das Thermometer zeigt Minusgrade – ungewöhnlich für Kalifornien. Der elfjährige Frank Epperson verzieht sich ins Haus und vergisst seine Brause mitsamt Löffel draußen auf der Veranda. Am nächsten Morgen ist sein Getränk gefroren. Doch der kleine Junge hat eine findige Idee: Am Löffel zieht er den eiskalten Brauseklumpen aus dem Becher heraus: Das Stieleis ist erfunden. Aus dem Kinderspaß wird 18 Jahre später Ernst: Epperson, der inzwischen Limonade produziert, lässt sich seine Idee patentieren. Gerade noch rechtzeitig, denn im selben Jahr meldet sein Landsmann Harry Bust ebenfalls ein Patent an – für gefrorenes Vanilleeis mit Schokoladenüberzug, auch an einem Stiel. In Erinnerung an Eppersons Erfindung wird Wasserstieleis in den USA aber immer noch Popsicle genannt, kurz von Eppsicle Ice Pop.

Kartoffelchips

Neuengland im Jahr 1853: Der Koch George Crum ist genervt. Immer und immer wieder lässt ein Gast seine Bratkartoffeln in die Küche des Hotels Moon Lake Lodge im US-amerikanischen Saratoga Springs zurückgehen: Sie seien nicht dünn genug. Crum platzt der Kragen. Er nimmt ein paar Kartoffeln, schneidet sie sie hauchdünn und brät sie so lange im Fett, bis sie mit der Gabel nicht mehr aufzuspießen sind. Das, so glaubt er, würde dem ewigen Nörgler seine Beschwerdewut austreiben. Zu seiner Überraschung ist der Gast begeistert – und er bleibt nicht der einzige. Crums „Saragota Chips“ werden bald zum Verkaufshit in ganz Neuengland. So oder so ähnlich erzählt man sich heute die Entstehung der Kartoffelchips. Ihren Siegeszug treten sie allerdings erst einige Jahre später an – als die Kartoffelschälmaschine erfunden ist und Geschmacksverstärker hinzugefügt werden.

Fotogtafie

Grundstein der Fotografie

Nicéphore Nièpce tut sich mit seinem Landsmann Louis Daguerre zusammen – und dem gelingt 1837 durch Zufall der Durchbruch. Daguerre belichtet gerade eine Jodsilberplatte, als das Wetter umschlägt und er seinen Versuch abbrechen muss. Er packt alle Utensilien in seinen Chemikalienschrank. Doch als er sie später wieder hervorholen will, staunt er: Auf der Jodsilberplatte ist ein Bild zu sehen! Daguerre versucht herauszufinden, welche Chemikalien in seinem Schrank miteinander reagiert haben könnten – und entdeckt schließlich, dass die Dämpfe von verschüttetem Quecksilber das Bild fixiert haben. Mit diesem Verfahren, der nach ihm benannten Daguerreotypie, kann er Fotos mit wenigen Minuten Belichtungszeit machen. Auch wenn sie damals als Riesenerfolg und als Grundstein der Fotografie gefeiert wird – auf Dauer kann sich die Daguerreotypie nicht durchsetzen. Der englische Wissenschaftler Henry Fox Talbot entwickelt damals nur wenige Jahre später das Negativ-Positiv-Verfahren, das wir heute noch kennen.

Chocolate Chip Cookies

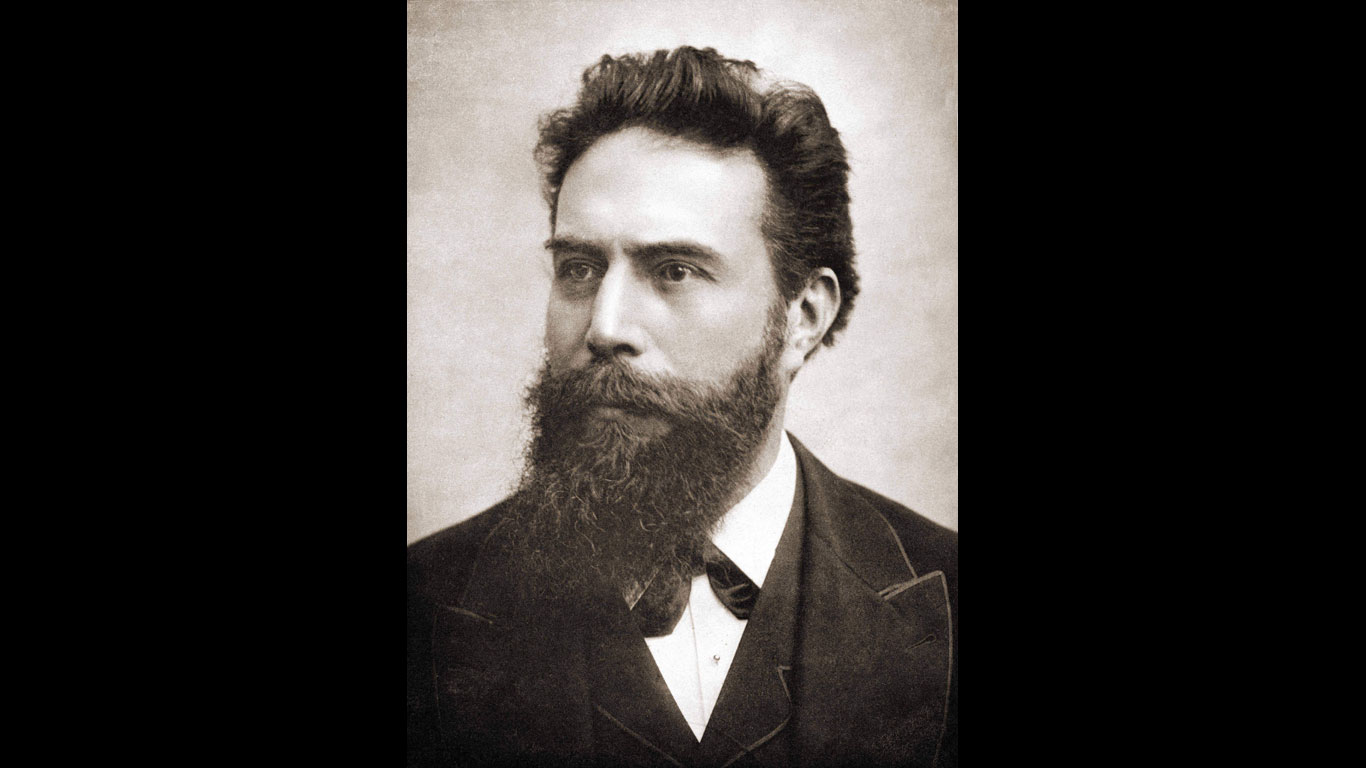

Röntgenstrahlung

Heute herrscht in vielen Labors eine klinisch reine Atmosphäre. Doch oft bringen gerade der Schmutz, die kleinen Fehler oder die Zerstreuung des Wissenschaftlers die erstaunlichsten Erkenntnisse. So auch bei der Entdeckung der Röntgenstrahlung, die ihrem Entwickler später den Nobelpreis einbringt. Im Jahr 1895 arbeitet der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen mit Entladungsröhren - speziellen Glaskolben, in denen er Spannung erzeugt. Dabei entsteht ein blaues Licht. Zu dieser Zeit ist noch unklar, wie dieses Licht zustande kommt. Röntgen bemerkt aber, dass das Licht einige Kristallkrümel, die zufällig in seiner Werkstatt herumliegen, zum Leuchten bringt. Daraufhin verhüllt er die Entladungsröhre komplett mit schwarzer Pappe, kein Schimmer kann nunmehr nach außen dringen. Doch als jetzt Spannung durch den Kolben jagt, beginnen die Krümel erneut zu leuchten. Offenbar, so folgert er, gibt es eine bisher unbekannte Strahlung, die durch die Röhre dringt. Bald findet er heraus, dass man mit seiner Entdeckung verborgene Dinge sichtbar machen kann - selbst die Knochen im Körper. Er wird dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und ihm zu Ehren werden die neuen Strahlen, die er noch X-Strahlen nannte, in Röntgenstrahlen umgetauft.