Die nordostfranzösische Stadt Verdun wird zum Inbegriff für die Sinnlosigkeit des Krieges: Rund 700.000 Soldaten fallen zwischen Februar und Dezember 1916 im Stellungskrieg. Für eine ganze Generation von Franzosen und Deutschen wird Verdun zum Trauma.

Steigende Preise, rationierte Lebensmittel: Der Krieg stürzt die Bevölkerung in Verzweiflung, Erschöpfung und Not. Im als „Kohlrübenwinter“ bekannten Winter 1916/17 erreicht die Versorgungskrise in Deutschland ihren Höhepunkt. Als Ersatz für die miserable Kartoffelernte werden rationierte Steckrüben ausgegeben. Die Widerstandskraft der Bevölkerung erlahmt, vor allem in den Städten. Insgesamt sterben in Deutschland zwischen 1914 und 1918 rund 700.000 Menschen an Unterernährung.

Über 16.000 Soldaten liegen auf dem französischen Soldatenfriedhof von Douaumont begraben. Die Überreste weiterer nicht identifizierter 130.000 Franzosen und Deutschen ruhen im Beinhaus. Das vergleichsweise geringe Interesse am Ersten Weltkrieg in Deutschland erklären sich Forscher unter anderem mit den größeren Schrecken, Opfern und Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, die die Erinnerung überlagern. In anderen Ländern – etwa Frankreich – ist das anders: Hier ist der Erste Weltkrieg als „la Grande Guerre“ in die Geschichtsbücher eingegangen.

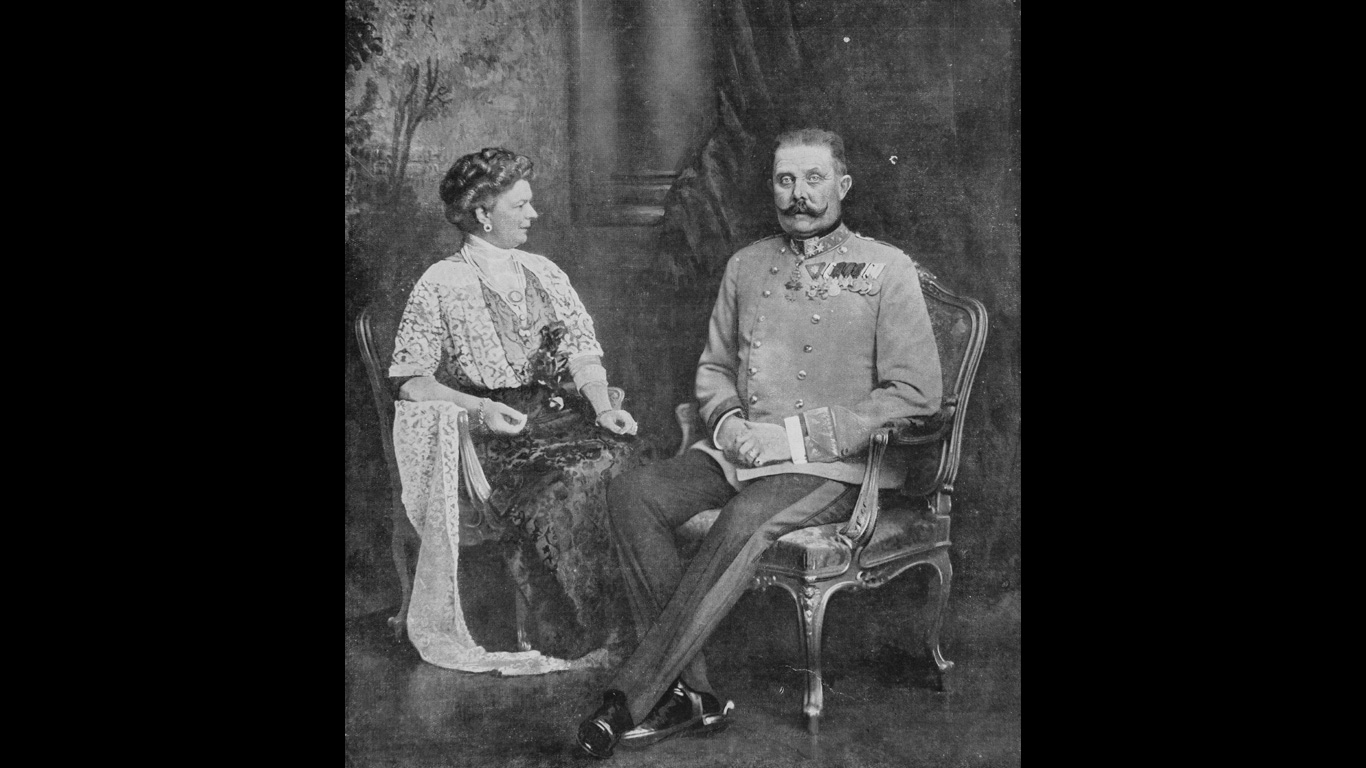

Der erste Attentäter verfehlt sein Ziel nur knapp: Am 28. Juni 1914 gegen zehn Uhr vormittags entkommt der österreichische Erzherzog Franz Ferdinand nur um Haaresbreite einem Bombenanschlag.

Mit dem Arm wehrt der Thronfolger den Wurf ab, das Geschoss fällt hinter seinen Wagen, detoniert und verletzt einige seiner Begleiter. Der Besuch in der bosnischen Stadt Sarajevo wird planmäßig fortgesetzt. Nach einem Empfang besteht Franz Ferdinand darauf, einen der Verletzten im Krankenhaus zu besuchen – eine fatale Entscheidung.

Derweil sitzt der pro-serbische Nationalist Gavrilo Princip in einem Café. Er ist enttäuscht. Der Anschlag auf den verhassten Habsburger ist fehlgeschlagen, sein Komplize Nedeljko Čabrinović ist bereits in Polizeigewahrsam. Doch plötzlich sieht er den Konvoi mit dem Neffen von Kaiser Franz Joseph vorbeiziehen. Der 19-Jährige rennt auf den offenen Wagen zu. Im letzten Moment feuert er mit seiner Pistole die zwei tödlichen Schüsse auf Franz Ferdinand und seine Frau Sophie ab.

Ein Attentat führt zur Katastrophe

Noch denkt niemand an Krieg. In Wien unterbrechen die Walzerkapellen ihr Spiel, als die Meldung aus dem fernen Sarajevo verlesen wird – im Publikum löst dies kaum Erschütterung aus. Die Höfe, Staatskanzleien und Generalstäbe ganz Europas gehen wie gewohnt auf Urlaub, Kaiser Wilhelm II. unternimmt seine traditionelle Nordlandfahrt. Europa hat zuvor schon mehrmals am Rande eines großen Kriegs gestanden – und ist dennoch stets vor dem Abgrund zurückgewichen.

Juli-Krise und Kriegserklärung

Die „Juli-Krise“ im Anschluss an das Attentat von Sarajevo entfaltet jedoch eine fatale Dynamik. Österreich lechzt nach Vergeltung. Serbien sei „niederzuwerfen“, fordert Kaiser Franz Joseph. Das kleine Balkanland habe dem großen Nachbarn lange genug auf der Nase herumgetanzt.

Doch Belgrad ist mit dem großen Russland verbündet. Die stetige Aufrüstung des Zarenreichs ist wiederum Kaiser Wilhelm unheimlich. Dem Bündnispartner an der Donau signalisiert er deshalb unbegrenzte Rückendeckung. Die Doppelmonarchie stellt Serbien ein praktisch unerfüllbares Ultimatum – und erklärt am 28. Juli den Krieg.

Europa rüstet zum Zwei-Fronten-Krieg

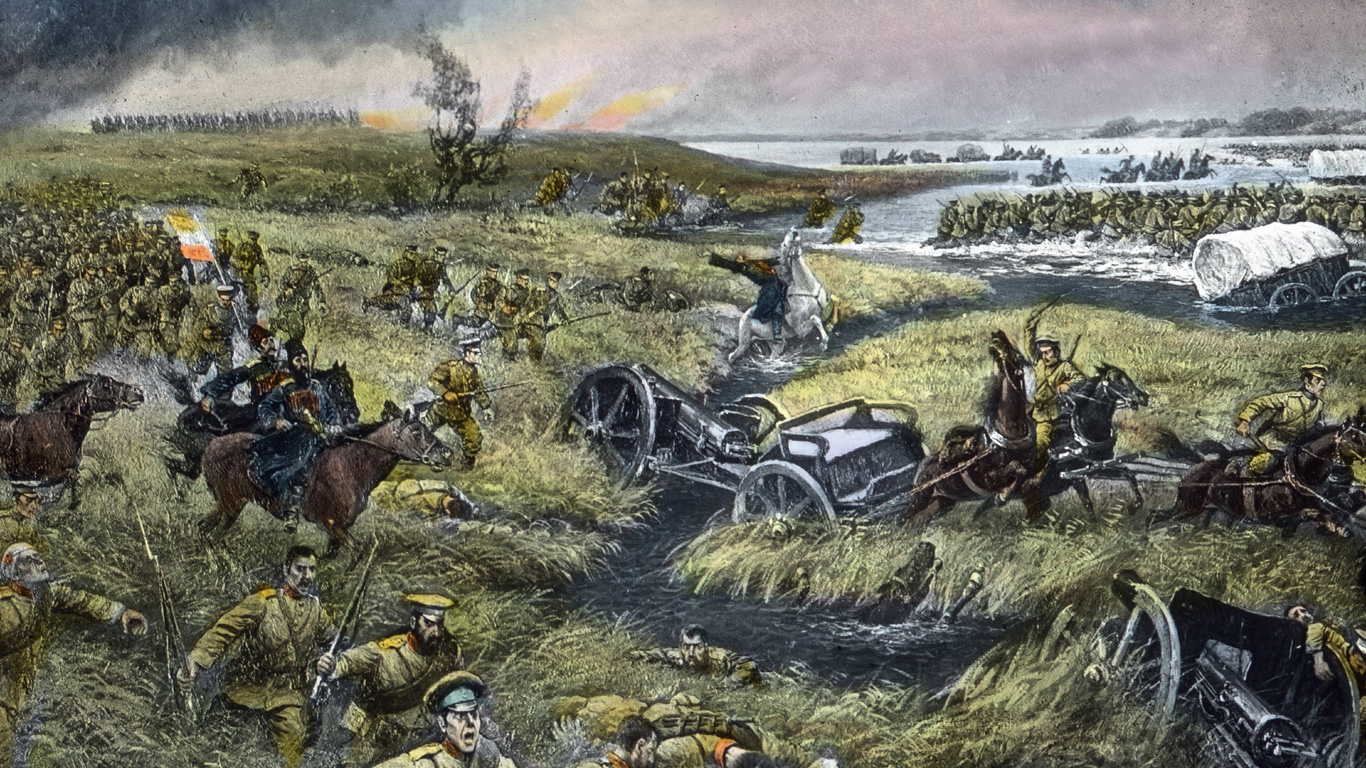

Unerbittlich nimmt die Bündnis-Mechanik ihren Lauf. Am 30. Juli verfügt Zar Nikolaus II. die Generalmobilmachung. Am Tag darauf macht Österreich-Ungarn mobil. Am 1. August erklärt Deutschland Russland den Krieg und marschiert am nächsten Tag in Luxemburg ein – mit Stoßrichtung auf das neutrale Belgien und den „Erbfeind“ Frankreich. Am 4. August bricht England seine Beziehungen zu Deutschland ab. Die Mittelmächte – also das deutsche und das österreichische Kaiserreich – standen nun gegen die Entente – wie Frankreich, England und Russland bezeichnet wurden – in einem schwierigen Zwei-Fronten-Krieg.

Die deutsche Generalität braucht einen schnellen Sieg über Frankreich, um freie Hand für Russland zu haben. Das verbündete Österreich ist am serbischen Schauplatz stärker beansprucht als gedacht und folglich mit dem Zarenreich im Nordosten überfordert. Doch der deutsche Vormarsch in Frankreich kommt schon im September an der Marne zum Stillstand. Die Heere graben sich ein, ein jahrelanger Stellungskrieg beginnt.

Die Hölle von Verdun

Zwischendurch jagen die Generäle ihre Männer in verlustreiche Offensiven. Die Schlacht um Verdun dauert vom Februar bis zum Dezember 1916. Keine der Seiten erringt einen strategischen Vorteil. 162.000 französische und 100.000 deutsche Soldaten sterben auf dem Schlachtfeld. Fast 500.000 werden verwundet.

Die „Hölle von Verdun“ wird mit zum Symbol für die Schrecken des Ersten Weltkriegs. Mit ähnlichem Grauen erinnern sich Österreicher und Italiener an die zwölf unentschiedenen Schlachten am Isonzo zwischen 1915 und 1917.

Der Kampf wird zum totalen Krieg

Immer neue Länder zieht es in das gigantische Ringen hinein. 1915 schließt sich Bulgarien den Mittelmächten an und Italien der Entente. 1916 folgen Rumänien und 1917 die USA mit dem Kriegseintritt an der Seite der Entente. Der Kampf weitet sich zum totalen Krieg aus. Die Zivilbevölkerung wird für die Kriegswirtschaft mobilisiert – und hungert.

Trotz Ansätzen zu Verhandlungen wird immer klarer, dass der Krieg nur mit dem Siegfrieden der einen, dem Zusammenbruch der anderen Seite enden wird. Als erste Großmacht scheidet Russland aus: Die Revolutionen im Jahr 1917 führen zum Sonderfrieden mit Deutschland.

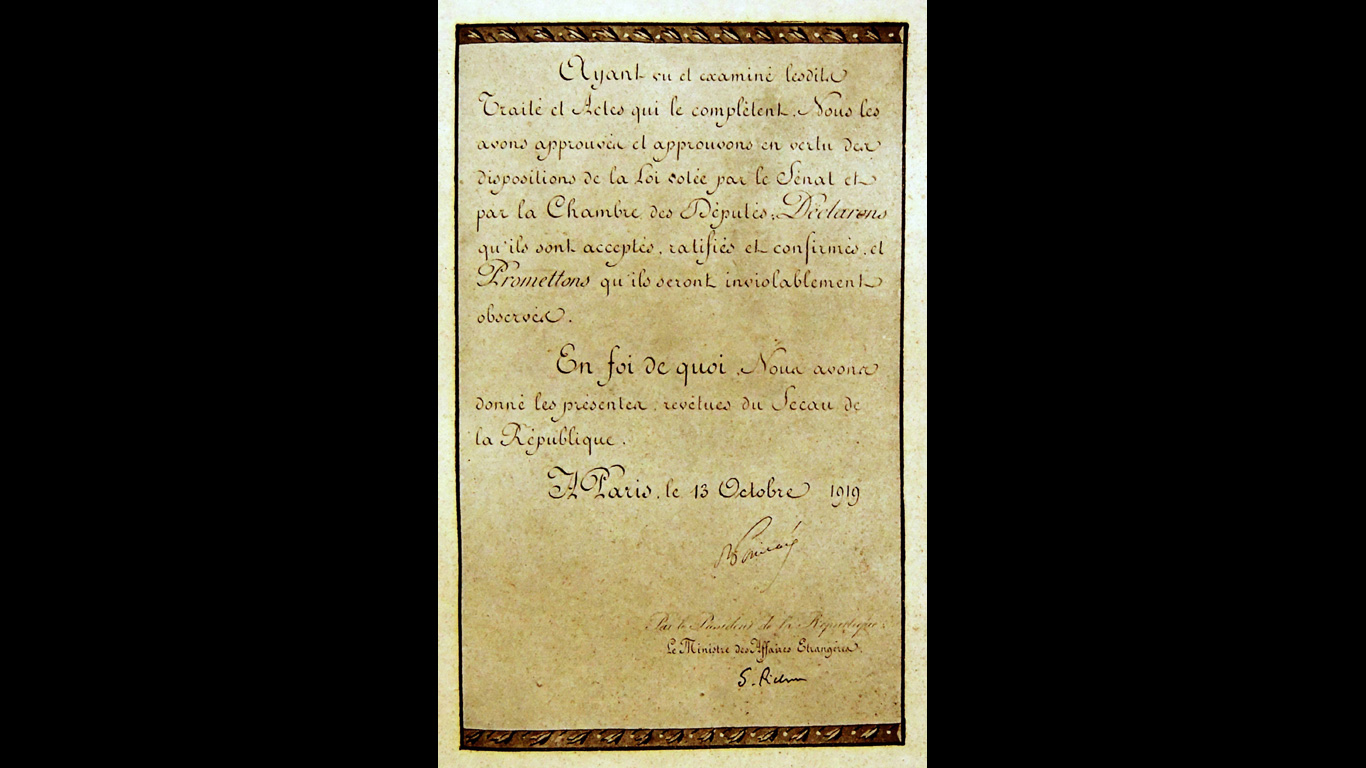

Deutschland kapituliert

Die Mittelmächte allerdings sind stärker ausgeblutet, verfügen über weniger Reserven als die Entente. Als in der ersten Jahreshälfte 1918 die Offensiven der Deutschen in Frankreich und der Habsburger-Monarchie an der Piave scheitern, zeichnet sich das Ende ab. Am 11. November kapituliert Deutschland. Die Donaumonarchie zerfällt, ihre nicht-deutschen Teile machen sich selbstständig. Der eigentliche Friedensschluss erfolgt aber erst mit den Pariser Vorortverträgen 1919 und 1920.

Blutvergießen mit industriellen Ausmaßen

Das bis dahin schlimmste Blutvergießen der Menschheitsgeschichte hat mindestens neun Millionen Soldaten und sechs Millionen Zivilisten das Leben gekostet. Das Töten auf dem Schlachtfeld nahm erstmals industrielle Ausmaße an. Neuerungen wie die Eisenbahn, das Maschinengewehr und schnell feuernde Artillerie beschleunigten und intensivierten die Kriegsführung in einer Weise, wie man sie bisher nie erfahren hatte. Auch Giftgas wurde erstmals eingesetzt.

Generäle aller Seiten verharrten in der strategischen Mentalität des 19. Jahrhunderts und verheizten ihre Männer bedenkenlos im Inferno der modernen Waffentechnik. Unzählige Soldaten wurden durch die schrecklichen Kriegserlebnisse traumatisiert. Sie wurden zu „Kriegszitterern“, Neurotikern oder ganz irrsinnig.

Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts

Die Frage, wer die Verantwortung für die Entfesselung der Katastrophe trug, beschäftigt die Geschichtsforschung bis heute. Einig sind sich die Historiker weitgehend, dass die Friedensschlüsse von 1919/20 den Kontinent nicht dauerhaft zu befrieden vermochten. Die Sieger nahmen an den Verlierern Revanche, zwangen ihnen demütigende Bedingungen auf.

In Deutschland begünstigte dies den Machtaufstieg eines von Komplexen und Hass erfüllten, aber mit Demagogie begabten Kunstmalers aus der österreichischen Kleinstadt Braunau. Die Folgen der Diktatur Adolf Hitlers sind bekannt. Der US-Diplomat und -Historiker George Kennan bezeichnete deshalb den Ersten Weltkrieg als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“.