Eindeutiger Fall?

Stellen Sie sich vor, Sie sind FBI-Ermittler. Sie untersuchen einen Fall mit 191 Toten und 2051 Verletzten: Sie suchen nach dem Terroristen, der einen Anschlag auf vier Züge in Madrid verübt hat. Das wichtigste Indiz, das Sie besitzen: eine Plastiktüte, in der Sprengstoff gelagert wurde und die mit Fingerabdrücken von einer Person übersät ist. Sie analysieren das Grundmuster des Abdrucks, die Ausrichtung der winzigen Furchen, die einzelnen Wirbel. Sie nutzen die weltweit größte Datenbank mit Fingerabdrücken von rund 47 Millionen Menschen – und die teilt Ihnen mit: Treffer! Die Abdrücke stimmen in 15 Punkten mit denen von Brandon Mayfield überein. Für eine klare Identifizierung brauchten Sie nur zwölf identische Merkmale. Ihre weitere Recherche ergibt: Brandon Mayfield ist ein ehemaliger Leutnant und konvertierter Muslim. Klarer Fall, die sichergestellten Fingerabdrücke stimmen mit denen von Mayfield überein. Der Verdächtige ist eindeutig überführt – oder etwa doch nicht?

Bis zu 1000 Mordfälle werden nicht erkannt

Doch in der Forensik spielen Deutungen und subjektive Einschätzungen eine viel größere Rolle, als die meisten glauben. Ein Paradebeispiel hierfür sind Obduktionen. Wie in einem Fall der Gerichtsmedizinerin Elisabeth Türk: Im Krematorium begutachtet sie die Leiche eines 52-jährigen Mannes, der wenige Minuten später verbrannt werden soll. Diese war bereits untersucht, die Todesursache lautete Organversagen durch Krebs im Endstadium. Doch bevor Türk den Leichnam für die Feuerbestattung freigibt, entdeckt sie eine winzige Nadeleinstichstelle am Ellenbogen. Sie ordnet eine gerichtliche Obduktion an. Das Ergebnis: Im Blut des Mannes findet sich eine tödliche Dosis von Morphium und Schlafmittel. Wie sich später herausstellt, wurde der Mann von seiner Frau wegen der Versicherungsprämie vergiftet. „In etwa zehn Prozent der Fälle, die ich im Krematorium besichtigt habe“, sagt Türk, „war die Todesart durch die erste Leichenschau falsch klassifiziert. Immer wieder werden Drosselmarken, Würgemale und sogar schwerste äußere Verletzungen einfach übersehen.“ In einem Fall etwa verklebte der Mörder das Einschussloch im Opfer mit Leukoplast – das wurde erst bei der zweiten Obduktion festgestellt. Häufig werden Untersuchungen auch zu früh abgeschlossen: Kennzeichen von Ersticken und Erwürgen können minimal sein und erst nach mehreren Tagen sichtbar werden. Jährlich werden bis zu 1000 Mordfälle in Deutschland nicht als solche erkannt. Stattdessen lautet das Ergebnis der Gerichtsmedizin dann: Unfall, natürlicher Tod oder Selbstmord. Die häufigste übersehene Mordmethode sind übrigens Vergiftungen.

Die Dunkelziffer ist hoch

Zu wie vielen gerichtlichen Fehlurteilen die forensischen Irrtümer in Deutschland führen, weiß keiner genau, denn darüber werden keine Statistiken geführt. Fakt ist aber: Rund 40.000 Menschen in Deutschland werden jährlich wegen schwerer Straftaten (Körperverletzung, Vergewaltigung, Raub, Erpressung, Kindesmissbrauch, Mord) zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt. Gleichzeitig erhalten etwa 560 pro Jahr eine finanzielle Entschädigung für eine fehlerhafte Verurteilung. Das heißt: Die Fehlerquote von deutschen Gerichten liegt bei nur 1,4 Prozent – offiziell. Viele Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist, aber bei vielen die Unschuld nie festgestellt wird. Ralf Eschelbach, Richter am 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs, hält es für möglich, dass bis zu 25 Prozent aller Urteile – also jedes vierte – fehlerhaft sind. Gerichtsreporterin Sabine Rückert weist darauf hin, dass Zivilgerichte nach einem Schuldspruch in 30 bis 40 Prozent der Fälle zu einem anderen Urteil kommen als das zuvor damit befasste Strafgericht. Nach diesen Einschätzungen könnten derzeit 20.300 der 58.000 inhaftierten Deutschen (Stand: 2012) zu Unrecht im Gefängnis sitzen. Das würde auch bedeuten, dass 20.300 Räuber, Vergewaltiger und Mörder noch auf freiem Fuß wären …

Die Forensik ist weniger verlässlich als behauptet

Auch das FBI ist sich nach dieser Beweislage sicher – und nimmt Brandon Mayfield fest. Was dann jedoch geschieht, macht deutlich: Die Forensik ist weit weniger verlässlich als die Polizei, Staatsanwälte und Kriminalwissenschaftler. Denn nach 15 Tagen Haft verkünden die spanischen Ermittlungsbehörden, dass der Fingerabdruck des gesuchten Terroristen Daoud Ouhnane in 21 Merkmalen mit den Abdrücken von der Plastiktüte übereinstimmt. Weitere Ermittlungen ergeben, dass dieser der wahre Täter ist. Mayfield kommt frei, verklagt die US-Regierung und erhält zwei Millionen Dollar Entschädigung. „Wir haben immer angenommen, dass Fingerabdrücke einzigartig sind“, erklärt Mark Acree, ehemaliger FBI-Agent, „aber der Mayfield-Fall beweist erstmals, dass zwei Menschen nach gültigen forensischen Methoden demselben Fingerabdruck zugeordnet werden können.“ Der Fall ist jedoch nicht der einzige, in dem forensische Befunde die Ermittler auf die falsche Fährte führten. DNA-Proben, Brandgutachten, Obduktionen, Blutspuren und ballistische Untersuchungen – vor Gericht spielen sie oft die alles entscheidende Rolle. Besonders wenn es keine Zeugen gibt, wird das Urteil meist ausschließlich auf Basis der Resultate von Kriminaltechnikern gefällt.

Die ungeheure Macht der DNA-Analyse

„Die DNA-Bestimmung hat eine ungeheure Macht, denn es steht viel auf dem Spiel, wenn ein Verdächtiger ausschließlich durch DNA-Funde mit einer Tat in Verbindung gebracht wird“, warnt David Faigman, Jurist an der University of California.

Einseitige Interpretation der vermeintlichen Beweise

Dass dies nicht zutrifft, bekommt Monika de Montgazon (Bild) am eigenen Leib zu spüren. Sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen Mordes an ihrem Vater. Sie soll sein Haus angezündet haben, um die Versicherungssumme zu kassieren. Der alles entscheidende Faktor vor Gericht: das Brandgutachten des Berliner Landeskriminalamts (LKA). Chemiker hatten in 16 von 17 Bauschuttproben 3-Methyl-2-Butanon gefunden – Bestandteile von Spiritus, der als Brandbeschleuniger gedient haben soll. Der Fall scheint klar, ist es aber nicht. Schon während der ersten Gerichtsverhandlungen widersprechen vier von sechs befragten Experten dem LKA-Gutachten. Der Befund hat gleich zwei Fehler: Die Gutachter verwendeten eine Analyse, die sie selbst entwickelt haben und die von anderen Chemikern scharf kritisiert wird. Außerdem ist Spiritus völlig ungeeignet als Brandbeschleuniger: Die Sachverständige Silke Löffler vom Bundeskriminalamt Wiesbaden bestätigt dies im Revisionsverfahren. Denn Spiritus brennt nicht lange, sondern verpufft binnen Sekunden und erzeugt lediglich eine große, kurzlebige Stichflamme. Nach 888 Tagen Haft wird de Montgazon freigesprochen – und die Richterin spricht einen entscheidenden Satz aus: „Die Chemiker unterzogen die Analyseergebnisse einer zu einseitigen Interpretation.“ Interpretation? Dieser Begriff wird meist nicht in Verbindung mit wissenschaftlicher Arbeit gebracht, denn die sollte sachlich und allgemein gültig sein und bei wiederholten Überprüfungen immer zu demselben Ergebnis kommen.

Es fehlt an Normen, Kontrollen und fachlicher Ausbildung

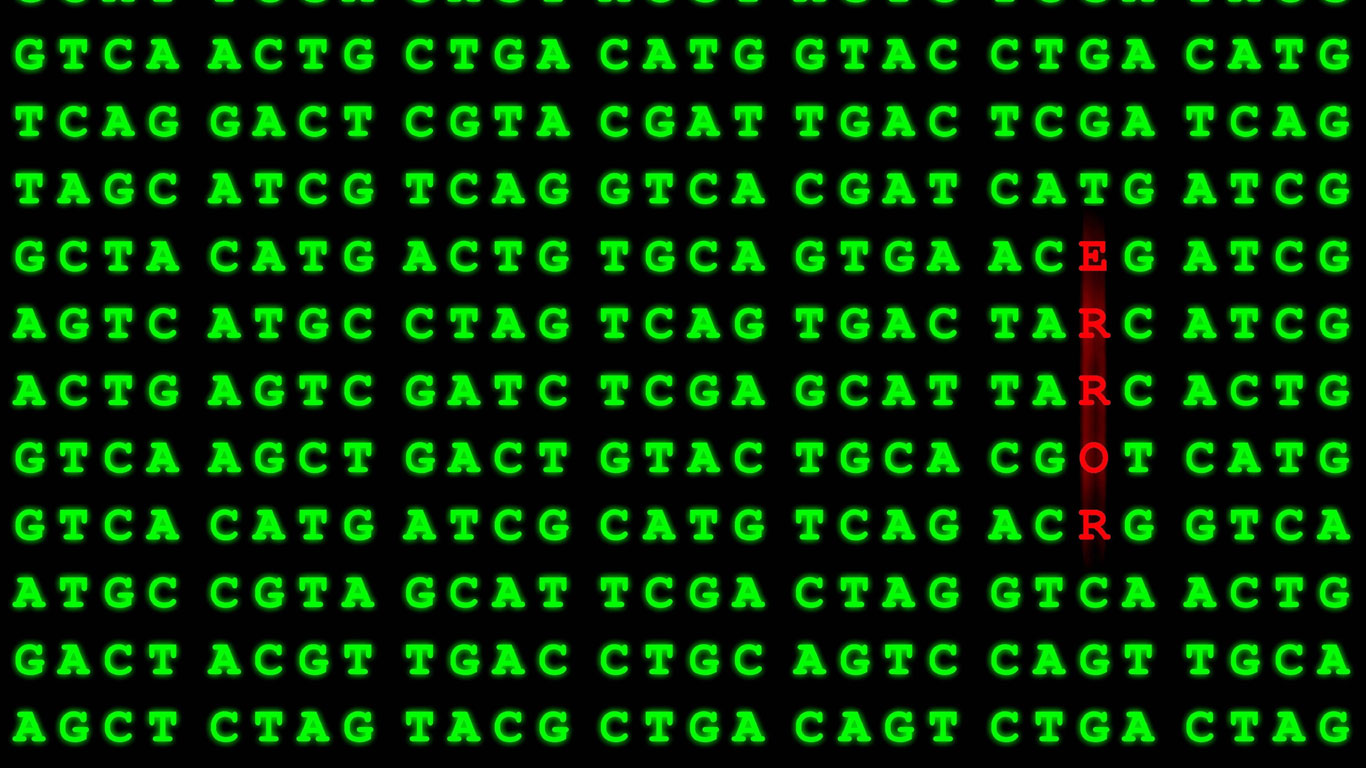

Diese Fälle offenbaren, dass es in den USA vor allem an strengen Normen, Kontrollen und fachlicher Ausbildung des Laborpersonals fehlt. So gibt es auch keine Gesetze, die vorgeben, welche Qualifikationen ein „forensischer Experte“ erfüllen muss, sprich wer im Labor arbeiten darf und wer nicht. Wie viele Fehler in deutschen Laboren passieren, weiß keiner – bei uns gibt es keine vergleichbare Studie wie die der National Academy of Sciences. Doch ein Fall gibt die ersten Hinweise: Prof. Hans-Jürgen Bandelt, Mathematiker und DNA-Datenbankexperte an der Universität Hamburg, und Prof. Walther Parson vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Innsbruck testeten die DNA-Datenbank in Magdeburg. Ergebnis: „Zehn bis zwanzig Prozent der Erbinformationssequenzen waren falsch. In einigen Bereichen liegt die Fehlerquote wahrscheinlich noch sehr viel höher.“ Doch versehentliche Fehler sind nur eine Art, wie Kriminologen aus einem Unschuldigen einen Verbrecher machen …

Fingerabdrücke als Beweismittel

Fingerabdrücke gelten als individuell und einzigartig. Irrtum ausgeschlossen? Margaret A. Berger, Juristin und Expertin für Forensik von der Brooklyn Law School, kritisiert: „Fingerabdrücke setzten sich als Beweismittel durch, ohne je wissenschaftlich überprüft oder gar belegt worden zu sein.“

Kaum Kontrolle

Viele Kritiker bemängeln außerdem, dass die forensischen Labore und die Arbeit der Ermittler keiner echten Kontrolle unterliegen. Besonders in den USA sind diese flexibel und unabhängig. So können Unternehmen private Labore eröffnen und der Kriminalpolizei ihre Dienste anbieten. Da es kaum festgelegte Normen gibt, können die Methoden oft frei gewählt werden. Ein Beispiel: Es gibt fünf verschiedene Methoden der DNA-Analyse, die bei der Personenidentifizierung genutzt werden.

Methoden müssen verbessert werden

Das Fazit der NAS-Studie: Die angewandten Methoden müssen deutlich verbessert werden. Auch Forensiker sind „nur Menschen“ und nicht perfekt. Es besteht die Gefahr, dass auch ausgewiesene Experten sich von ihrem Vorwissen oder irreführenden Informationen beeinflussen lassen. Weiterhin sind ihnen auch heute oftmals noch technische Grenzen gesetzt. Ein Vorschlag: eine forensisch-wissenschaftliche Gemeinschaft zu bilden, die alle Daten und Analysen sammelt, weltweit bereitstellt und alle Techniken vergleicht. Voraussetzung: eine ständige Überprüfung. Auch die Fehlerquoten der Resultate sollten vor Gericht nicht verschwiegen werden.

Prinzip der Wahrscheinlichkeit

Ein Bericht der National Academy of Sciences (NAS) hat enthüllt, dass forensischen Gutachten oft jede wissenschaftliche Grundlage fehlt, um als Beweismaterial vor Gericht zu dienen. Das Gerüst der Forensik ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Michael Saks, Jurist am Sandra Day O’Conner College of Law, kritisiert: „Die Normen der Wissenschaft – methodische Präzision, Transparenz, vorsichtige Interpretation von Daten – fehlen häufig in den forensischen Arbeitsbereichen. Die Parameter der Forensik sind extrem vage und funktionieren nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit. Und genau dieses Prinzip schließt Fehler automatisch mit ein.

Schlamperei in den Kriminal-Laboren

Grundsätzlich stehen DNA-Proben schon lange in der Kritik. Denn auch wenn genetische Spuren sich Jahre lang an einem Ort halten können, hängt der Zustand stark von den Umweltbedingungen ab. Wenn es zu warm und/oder zu nass ist, kann das Erbgut teilweise zerfallen. Darauf nehmen Ermittler jedoch selten Rücksicht. Das Problem: Die beschädigte Probe weist eine andere Struktur auf als die Original-DNA und wird in einigen Fällen einer völlig anderen Person zugeordnet. Ähnliches kann geschehen, wenn sich die DNA von mehreren Personen in einer Probe vermischt. Und das ist kein Einzelfall, da ein Tatort wie eine Wohnung extrem viele genetische Spuren enthält. Doch nicht nur die Proben an sich sind problematisch, sondern auch die Arbeit in den Kriminal-Laboren: Insgesamt mussten in den vergangenen zehn Jahren mehr als zwei Dutzend Crime Labs in den USA wegen fehlerhafter Analysen schließen. Andere arbeiten trotz bekannter Skandale weiter: 2009 wurden in einem Labor in Houston starke Verunreinigungen bei der Analyse von Fingerabdrücken entdeckt. 4.300 Fälle müssen neu geprüft werden. 2010 wurde bekannt, dass Duane Deaver und andere Experten des North Carolina State Bureau of Investigation Blutspuren manipuliert hatten, um eine erfolgreiche Verurteilung zu erzielen. Ein gefälschtes Ergebnis führte zur Hinrichtung des vermeintlichen Täters. 190 Fälle wurden neu aufgerollt. 2009 legt der New York State Inspektor einen 119-seitigen Bericht vor, der die schlechte Qualität der New Yorker Kriminal-Labore enthüllt. So konnte der einzige Faser-Experte trotz seiner 30-jährigen Erfahrung nicht einmal sein Mikroskop richtig einstellen.

Subjektive Analyse

Die vagen Methoden bieten aber auch viel Platz für menschliche Irrtümer. Wann erachtet ein Kriminologe ein Indiz als unumstößlichen Beweis? Wie viel Zeit nimmt sich der Gerichtsmediziner für eine Obduktion? Wie sauber arbeitet das Laborpersonal? Wie interpretiert ein forensischer Archäologe eine Knochenverletzung? Die Antworten sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich und zeigen, wie subjektiv die Ermittlungen sind.

Viel Erfahrung, wenige Studien

Grundsätzlich beruhen fast alle forensischen Methoden hauptsächlich auf Erfahrung (Trial and Error) und nicht auf jahrelangen wissenschaftlichen Studien. Das bedeutet vor allem, dass die Kriminologie nicht nach festgelegten wissenschaftlichen Standards arbeitet, sondern wie bereits erwähnt mit der Wahrscheinlichkeit. So kommen Techniken zum Einsatz und werden Schlüsse gezogen, die in 100 vorhergehenden Fällen zum Erfolg geführt haben. Im 101. Fall können sie dennoch versagen.

Wenige eindeutig als behauptet

Das Bundeskriminalamt führt eine Datenbank mit Fingerabdrücken von mehr als drei Millionen Menschen. Jeder Fingerabdruck besteht aus Bogen, Schleifen oder Wirbeln – Übereinstimmungen hängen aber stark von der Interpretation des Experten ab. Die Linien auf der Haut heißen Papillarleisten. Besonders schwierig zu deuten sind die Endungen oder Verzweigungen, auch Minutien genannt. Nicht jede Person hat einen Fingerabdruck: Menschen mit der genetischen Störung Adermatoglyphie könnten also das perfekte Verbrechen begehen. Die Chinesin Lin Rong ließ sich 2007 ihre Fingerabdrücke operativ verändern, um nach Japan ausreisen zu können.

Wenn das Labor zum Tatort wird

Dort, wo Ergebnisse nur durch die Interpretation von beispielsweise Gebissspuren und Fingerabdrücken zustande kommen, kann jeder Unschuldige plötzlich zum Täter werden. Der große Fortschritt der Technik scheint dabei mehr Hindernis als Hilfe zu sein. So könnten derzeit 20.300 Menschen zu Unrecht in deutschen Gefängnissen sitzen, in den USA sogar 100.000. Unschuldige, von denen ein Teil erst im Labor zum Täter wurde …

Im Zweifelsfall gegen den Angeklagten?

Doch immer wieder zeigt sich: Deren Gutachten weisen erhebliche Mängel auf und sind alles andere als unfehlbar – das enthüllt eine Studie der National Academy of Sciences (NAS). Darin heißt es unter anderem: „Die Standards der forensischen Wissenschaften sind zugegebenermaßen sehr flexibel.“ – „In elf Prozent der Fälle, in denen durch Haarmikroskopie zwei Haarproben als gleich klassifizierten wurden, offenbarte ein anschließender DNA-Test, dass die Proben nicht übereinstimmten.“ – „Befunde in der Ballistik basieren auf den subjektiven Einschätzungen der Prüfer. Eine statistische Studie zur Fehlerquote gibt es nicht.“ Der 328-seitige Bericht offenbart vor allem, dass die Forensik nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit funktioniert und nicht nach dem Prinzip der Wissenschaft. Ein forensischer Zahnmediziner analysiert beispielsweise anhand von Zahnabdrücken, wie wahrscheinlich es ist, dass die Bisswunden bei Opfer X vom Verdächtigen Y stammen. Die Schlussfolgerung des Experten wird schließlich vor Gericht als unanfechtbarer Befund vorgeführt, ohne je die mögliche Fehlerquote zu erwähnen.

Kann ein bewusstloser Mann einen Mord begehen?

Wie schwerwiegend die forensischen Irrtümer sein können, zeigt sich am 30. November 2012 in Kalifornien: Drei Einbrecher dringen in die Villa des millionenschweren Investors Raveesh Kumra ein, fesseln ihn, verbinden ihm die Augen, kleben ihm den Mund mit Paketband zu. Während die Räuber das Haus plündern, erstickt Kumra. Unter seinen Fingernägeln entdecken die Ermittler DNA-Spuren. Der Abgleich mit der Datenbank ergibt: Lukis Anderson aus der Nachbarschaft muss einer der Täter sein. Der 26-Jährige wird festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Doch es gibt ein Problem: Anderson lag zur Tatzeit mit einer schweren Alkoholvergiftung im Krankenhaus, war nicht einmal bei Bewusstsein. Trotz des Alibis wird er verurteilt. Einziges Indiz im Verfahren: die DNA-Spuren. Fünf Monate verbringt Anderson im Gefängnis – bis eine erneute Untersuchung seine Unschuld belegt: Denn dieselben Sanitäter, die ihn an jenem Tag ins Krankenhaus gebracht hatten, waren wenige Stunden später auch in Kumras Villa und hatten Andersons DNA am Tatort zurückgelassen. Anderson hatte noch das Glück, dass der Fehler relativ früh aufgedeckt wurde. Andere Unschuldige sitzen wegen falscher forensischer Befunde für Jahrzehnte im Gefängnis. Kriminologin Meghan Sacks von der Fairleigh Dickinson University erklärt: „Selbst wenn die Fehlerquote in der Forensik bei lediglich drei Prozent läge, bedeutet das immer noch, dass in den USA 33.000 unschuldige Personen pro Jahr hinter Gittern landen würden.“

Wie viele Dollar ist eine erfolgreiche Verurteilung wert?

Annie Dookhan war eine „forensische Expertin“ – bis sie am 22. November 2013 in Handschellen aus dem Gerichtssaal in Boston geführt wurde. Das Urteil: mindestens drei Jahre Haft. Der Tatort des Verbrechens: das staatliche Kriminallabor der Massachusetts Bar Association. Die Tat: Dookhan fälschte neun Jahre lang forensische Proben von mehr als 40.300 Verdächtigen – Hunderte, wenn nicht Tausende Unschuldige kamen ins Gefängnis. Die 35-Jährige erhöhte die Gewichtsangabe bei Drogen, kalibrierte die Laborgeräte nicht richtig, fälschte Unterschriften von Kollegen, erstellte Gutachten, ohne Tests durchzuführen, behauptete zu Unrecht, einen Master-Abschluss in Chemie zu haben. Doch welche Vorteile brachten ihr die gefälschten Laborergebnisse? Was viele nicht wissen: Ganz gleich, ob ein Crime Lab staatlich oder privat betrieben wird, es erhält einen Bonus von bis zu 600 Dollar pro Fall für Beweise, die zu einer erfolgreichen Verurteilung führen – eine Art Kopfgeldprämie sozusagen. Dookhan war die ehrgeizigste Mitarbeiterin. 500 Proben „testete“ sie pro Monat – der Standard lag bei 50 bis 150. Kontrolliert wurden die Arbeiten nie. „Die Folgen von Dookhans Taten sind katastrophal“, verkündet die Richterin Carol S. Ball, „Unschuldige wurden verurteilt, das Rechtssystem in seinen Grundfesten erschüttert, und es wird Millionen von Dollar kosten, das juristische Chaos aufzuklären.“ Seit Dookhans Festnahme ist das Kriminallabor geschlossen und mehr als 300 verurteilte Personen wurden aus der Haft entlassen – wer von ihnen unschuldig ist und wer schuldig, kann nicht mehr bestimmt werden. Hätte so etwas auch in Deutschland passieren können?

Wie hoch ist das Risiko, in Deutschland unschuldig verurteilt zu werden?

Sie kommen in weißen Ganzkörperanzügen, sammeln akribisch kleinste Partikelchen und verbringen Stunden vor dem Mikroskop – Kriminaltechniker gehören zu den Ersten, die einen Tatort in Deutschland untersuchen. Und im Gegensatz zu den USA gibt es hier einige einheitliche Standards: Neben einem wissenschaftlichen oder technischen Abschluss (Biologie, Chemie, Physik, Ingenieurwesen) absolvieren sie eine dreijährige (bei Technikern: einjährige) kriminologische Ausbildung bei der Polizei und werden ihren Fachbereichen entsprechend eingeteilt. In wenigen Fällen zieht ein Gericht selbstständige Wissenschaftler (meist als Gutachter) hinzu. Nach diesen Richtlinien dürften Fehler also ausgeschlossen sein, oder? Weit gefehlt. Der Stellenwert der Forensik an sich beruht auf einem großen Irrtum: Wie in den USA wird Befunden auch in Deutschland eine enorm hohe Bedeutung vor Gericht beigemessen, weil die Analysen und kriminologischen Techniken als objektiv, wissenschaftlich und unfehlbar gelten.

Zweifelsfreie Fingerabdruck-Analyse?

Bei forensischen Untersuchungen reichen derzeit zwölf identische Merkmale der Wirbel und Furchen auf den Fingerkuppen aus, um von einer Übereinstimmung zu sprechen. Seit einiger Zeit gibt es an dieser Methode ernst zu nehmende Zweifel. „Die Fingerabdruck-Analyse ist eine subjektive, ungetestete, nicht nachweisbare Methode der Identifizierung, die vorgibt, unfehlbar zu sein“, sagt Susan M. Souder, Richterin am Baltimore County Circuit.

Zu viel Material

Allein in Großbritannien und den USA, den Staaten mit den größten forensischen Sammlungen, umfassen die Datenbanken derzeit DNA von mehr als elf Millionen Menschen. 1998 waren es in den USA gerade mal 250.000 Proben. Damals waren große Übereinstimmungen selten und galten damit als sichere Indizien in Kriminalfällen. Bei der aktuellen Menge an genetischem Material kommt es dagegen immer mehr auf kleinste Abweichungen an – doch die Auswertung ist dafür nicht präzise genug.