Auf der Suche nach den sprachlichen Auswanderern

Auch deutsche Begriffe finden ihren Weg in andere Länder. Logischerweise werden von international bekannten deutschen Gerichten auch die Bezeichnungen direkt übernommen, wie vor allem bei „Sauerkraut“, „Strudel“ und „Bratwurst“. Doch es gibt auch viele Begriffe außerhalb der kulinarischen Sphäre. Der Deutsche Sprachrat fahndete im Jahr 2006 mit einer Aktion nach diesen Auswanderern. Die Sprachwissenschaftler riefen dazu auf, deutsche Wörter einzusenden, die in der Alltagssprache fremder Länder verwendet werden. Insgesamt kamen über 6000 Begriffe zusammen. Überraschend: Auch im entferntesten Winkel der Welt finden sich deutsche Sprachspuren.

Blitzkrieg

Der „Blitzkrieg“ scheint eindeutig deutscher Herkunft zu sein. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Rückentlehnung, schreibt Sven Siedenberg in seinem Buch „Besservisser beim Kaffeeklatsching“. Und zwar hat das Wort seinen Ursprung im englischen „lightning warfare“, das ins Deutsche übersetzt wurde. Nach dem Angriff Deutschlands auf Polen im Zweiten Weltkrieg veränderte sich die Bedeutung des Wortes und wanderte zurück ins Englische. Der Begriff wurde später auf „Blitz“ verkürzt und wird als Wortelement mit der Bedeutung „überraschend“ und „schnell“ angewendet.

Butterbrot

Das „Butterbrot“ ist unter den Spitzenreitern der eingereichten Wörter. Der Begriff bezeichnet im Russischen ein belegtes Brot. Auf den Schnittchen sind alle möglichen Aufstriche zu finden – außer Butter. Das Butterbrot ist ein Beispiel dafür, wie ein Begriff durch einen Gegenstand, der bisher unbekannt war, in eine fremde Sprache gelangt ist. Auch andere kulinarische Spezialitäten wie Bratwurst und Sauerkraut haben weltweit deutsche Spuren hinterlassen.

Der Siegeszug der Anglizismen

Wir schicken eine E-Mail statt elektronischer Post, im Schaufenster wird der Sale statt Ausverkauf angepriesen und am Nachmittag wurde keine Besprechung, sondern ein Meeting angesetzt: Anglizismen scheinen die deutsche Sprache infiltriert zu haben. Und nicht bei jedem stößt diese Entwicklung auf Begeisterung. Doch dass Worte auswandern, ist kein neues Phänomen. Denn wo Kontakte unter Menschen bestehen, gibt es Austausch, sagt Lutz Kuntzsch von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS). „Das ist nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil bereichernd.“

Deutsche Hundekommandos

Der als rau empfundene Klang der deutschen Sprache ist wohl dafür verantwortlich, dass Hundekommandos wie „Sitz“, „Platz“ und „Pfui“ auch im Englischen und Russischen verwendet werden.

Gesundheit!

Die Höflichkeitsfloskel „Gesundheit“ als Reaktion auf das Niesen ist vor allem in Amerika gebräuchlich und bietet eine Alternative zu „God bless you“. Als „kaput“ oder „kaputi“ werden im Englischen, aber auch auf Suaheli nicht nur defekte Gegenstände bezeichnet. Auch bewusstlose Menschen sind „kaput“.

Grund 1: Benennungslücke

Sehr oft ist eine sogenannte Benennungslücke der Grund dafür, dass ein Wort in den neuen Sprachschatz wandert, erklärt Experte Kuntzsch. Beispiele dafür sind „Weltschmerz“, „Fernweh“ oder auch die „German Angst“. Letzteres bezeichnet die Eigenschaft, ständig darüber nachzudenken, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Diese Sorge gilt als typisch deutsch.

Grund 2: Der Klang

Andere Begriffe klingen einfach passender oder lustiger als ihr Gegenstück in der eigenen Sprache. Der „Schnaps“, auf Englisch auch oft „Schnapps“ geschrieben, ist klein und wird schnell heruntergekippt. Daher ist das kurze und prägnante Wort einfach perfekt. Gleiches gilt für den Rucksack, der auch im Japanischen und Russischen auf den Rücken geschnallt wird. „Da hört man gleich, dass man zackig läuft“, erklärt Kuntzsch.

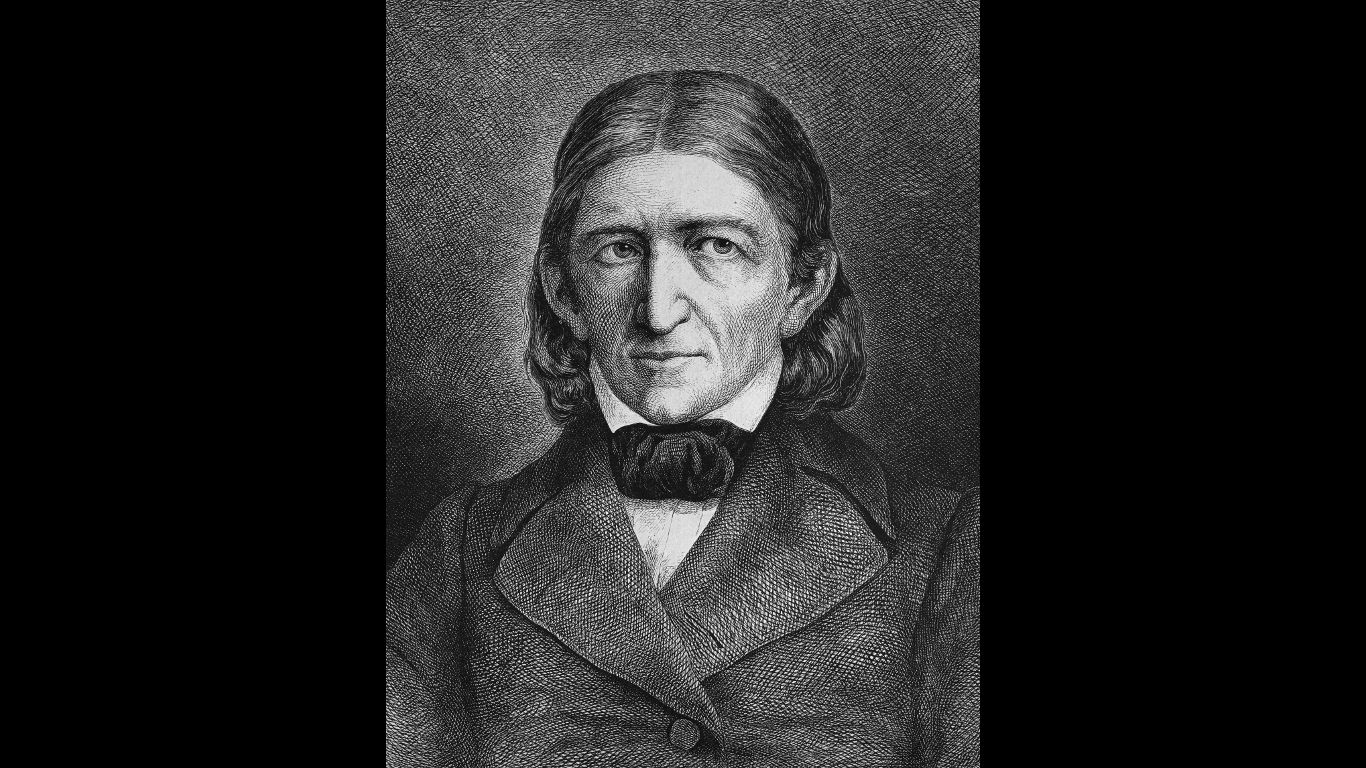

Kindergarten

Der „Kindergarten“ erfreut sich in vielen Sprachen einer großen Beliebtheit. Der Pädagoge Friedrich Fröbel (Bild) gründete den ersten Kindergarten 1840 in Thüringen. Die Idee und auch das Wort wurden in viele Länder übernommen. In manchen Sprachen ist das Wort in seiner ursprünglichen Form erhalten, in anderen ist es ein wenig abgeändert worden, wie etwa „Kindergarden“ im Englischen. In andere Sprachen wurde der Begriff übersetzt, im Französischen heißt der Kindergarten „jardin d'enfants“.

Schadenfreude

Die „Schadenfreude“ als Bezeichnung für das Vergnügen über das Missgeschick eines anderen ist ein weiteres Beispiel für eine Benennungslücke. Im Englischen findet sich dafür kein entsprechendes Wort, es muss umständlich übersetzt werden, etwa als „malicious joy“.

Arbeit oder Job?

Aus dem Wort „Arbeit“ wurden im Japanischen und Koreanischen der Begriff „Arubaito“ – geschrieben „アルバイト“ – bzw. „Areubaiteu“ – geschrieben „아르바이트“ – abgeleitet. Allerdings ist in beiden Sprachen damit eine Nebentätigkeit gemeint. Kuntzsch zieht einen Vergleich zum Deutschen: Wenn wir von einem „Job“ reden, handelt es sich ebenfalls oft um einen Nebenerwerb oder eine Aushilfstätigkeit. Im Alltags-Japanisch wird „Arubaito“ übrigens meistens als „Baito“ abgekürzt.